アクセルロッド

アクセルロッド

Julius Axelrod(1912生),ニューヨーク生まれの薬理・生化学者.薬剤の生化学的メカニズムとホルモン作用,内分泌の分野で活躍し,特にアドレナリンとノルアドレナリンによって起こる身体の代謝の仕組みを酵素化学的に究明した業績により,B. Katz, von Eulerと共に1970年度ノーベル医学・生理学賞を受けた.

アクセルルッドというお名前だけですと少し幅広いのですが、ご関心のある「アクセルロッド」はどちらでしょうか?

あるいは、別のアクセルロッド氏でしょうか?ご希望の人物を教えていただけると、詳しくご紹介します。

ロバート・M・アクセルロッドの概要

ロバート・M・アクセルロッド(Robert M. Axelrod, 1943年5月27日生)は、アメリカ合衆国の政治学者で、協力行動の進化に関するゲーム理論的研究で国際的に知られている人物です。

学歴と経歴

『協力の進化』と反復囚人のジレンマ実験

アクセルロッドの最も有名な業績は、1980年に実施した「反復囚人のジレンマ」コンピュータ・トーナメントです。学際的に募集したさまざまな戦略を競わせた結果、最も単純な戦略である「しっぺ返し(Tit for Tat)」が飛び抜けた成績を収めました。

この実験成果は、ゲーム理論、行動経済学、進化生物学、倫理学など幅広い分野に応用され、「協力の進化」という概念を定着させました。

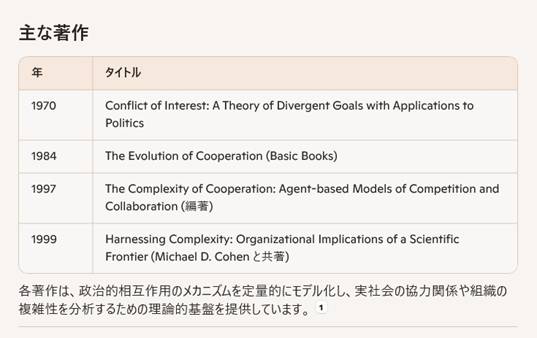

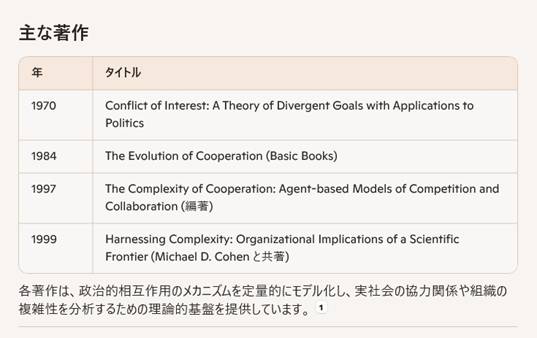

主な著作

各著作は、政治的相互作用のメカニズムを定量的にモデル化し、実社会の協力関係や組織の複雑性を分析するための理論的基盤を提供しています。

受賞歴

これらの受賞は、協力の進化理論と反復囚人のジレンマ研究が社会科学に与えたインパクトを示しています。

次にご興味があれば、以下のテーマについても深掘りできます。

どれか気になるテーマはありますか?

エージェントベース・モデル(ABM)の実例

1. 反復囚人のジレンマ・トーナメント(Axelrod, 1980年代前半)

1980年代前半、アクセルロッドは囚人のジレンマの設定で戦略を募集し、それぞれの戦略をエージェント(プログラム)同士で何度も対戦させ、最も協力的な戦略を評価するコンピュータ・トーナメントを行った。このシミュレーションにより単純かつ相互協調的な「しっぺ返し(Tit for Tat)」戦略が最も高い成績を収め、協力の進化メカニズムのモデル化に大きな影響を与えた。

2. 文化的流布モデル(Axelrod, 1997)

アクセルロッドは文化がどのように集団内外に広がるかを扱うエージェントベース・モデルを提案した。各エージェントは複数の「文化的特徴(言語や習慣など)」を持ち、類似度に応じた確率で隣接エージェントと相互作用し、相手の特徴を取り入れることで文化的同質化や多様化過程を再現するモデルである。

3. シェリングの分離モデル(Schelling, 1971)

トーマス・シェリングは1971年に「Dynamic Models of Segregation」を発表し、世帯が「隣人との属性類似度」をもとに住み替えを繰り返すことで、全体として顕著な居住地の分離パターンが浮かび上がる現象をモデル化した。これは初期のABMの一つとされ、社会的分布メカニズムの解明に貢献した。

4. イノベーション資源動員プロセスモデル(木村ら, 東京工業大学)

木村らの研究では、アクセルロッドの文化的流布モデルを拡張し、組織や集団が斬新なアイデアを生む際に必要な資源(人材や資金)の動員プロセスをシミュレーションしたABMを構築。成功例と失敗例で資源動員戦略の効果を比較し、組織内のイノベーション活性化に必要な要素を分析している。

関連情報

このほか、ネットワーク構造が協力や情報拡散に与える影響や、エージェントに学習機能を持たせる事例など、ABMにはさらなる深掘りポイントが多数あります。ご関心に応じて追加の実例や論文もご紹介できます。

ABMの応用方法

1. 主な応用領域

2. 応用ステップ

3. 成功のポイントと注意点

4. 次の一歩

これらを踏まえれば、あなたの研究テーマや実務課題に合わせたABMを具体的に構築・応用できます。さらに深掘りしたい分野やツール選定のポイントなどがあればお知らせください。