3. 実験手順

アクリジンオレンジ超生体染色法

アクリジンオレンジ超生体染色法

アクリジンオレンジチョウセイタイセンショクホウ

【英】acridine orange supravital staining

【独】Akridinorange Supravitalfa¨rbung

アクリジンオレンジは赤橙色の色素で,塩基性蛍光色素である.その水溶液は濃度によっていろいろな吸収スペクトルの違いを呈し,そのことを利用して細胞の種々の要素を緑・黄・赤橙などに染め分けて鏡検できるという利点をもっている.方法は500倍から10,000倍くらいのアクリジンオレンジ純アルコール溶液を作製し,スライド上にうすく塗布し,この上に血液の小滴をカバーグラスにとって封じ鏡検する.〔所見〕 顆粒がもっとも強く染まり赤橙色の蛍光を発し,微細なものまできわめて鮮明に見える.各種特殊顆粒,アズール顆粒,アウエル小体および中性赤空胞に相当するものはいずれもよく見られるが,ミトコンドリアは見られない.核は黄緑色の蛍光を発し,ギムザによる核構造物と同じようなものが見える.好中球・リンパ球の核は黄色.単球,好塩基球の核はそれより弱く緑黄色に光る.前赤芽球,骨髄芽球,吉田肉腫 ,腹水肝癌(AH 130)などの細胞では核小体が黄緑色に鮮明に認められる.細胞質は好塩基性の強さに比例して強く染まり,種々の明るさの緑色蛍光を示す.細胞質は好塩基性の程度に応じてリンパ球では中等度の緑色蛍光 ,単球ではそれより弱い,顆粒球はもっとも弱い程度を示す.形質細胞は黄緑色に光り,好塩基性の強い異型リンパ球では橙色光を帯びている.赤血球はヘモグロビンのため暗く見えるが,網状球の網状物質はきわめて明瞭に観察される.

アクリジンオレンジ超生体染色法

アクリジンオレンジ超生体染色法は、生体組織や採取直後の細胞を活性を損なわずに蛍光染色し、核酸含有量や細胞周期状態を迅速に可視化・定量できる方法です。アクリジンオレンジ(AO)は細胞膜を透過してDNAに結合すると緑色蛍光、RNAや一本鎖DNAに結合すると赤色蛍光を発し、生体内での細胞動態観察や微生物のVBNC検出にも応用されます。

1. 原理

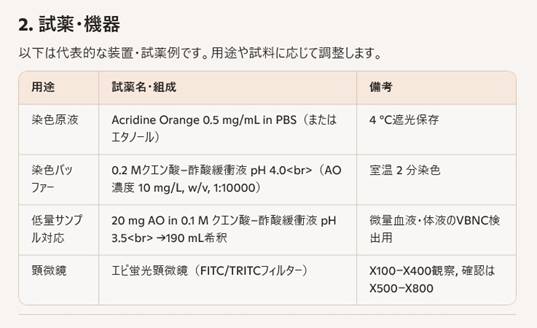

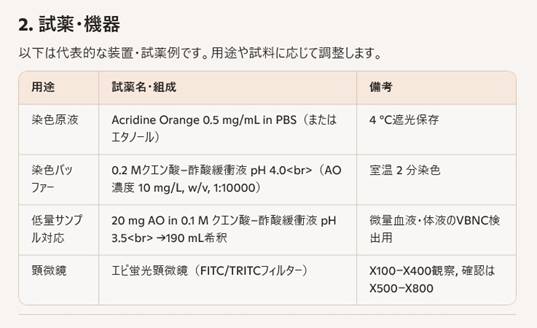

2. 試薬・機器

以下は代表的な装置・試薬例です。用途や試料に応じて調整します。

3. 実験手順

4. 代表的な応用例

5. 注意点と改善ポイント

さらに、青色励起と赤色蛍光の二重観察を活かし、マルチプレックス抗体染色やライブイメージング用蛍光プローブとの併用が広がっています。将来的には、超解像顕微鏡や光シート顕微鏡を用いたin vivoタイムラプス解析への展開も期待されます。

アクリジンオレンジの主な用途

アクリジンオレンジは塩基性アザ染料で、二重らせん構造のDNAに結合すると緑色蛍光、一本鎖DNAやRNAに結合すると赤色蛍光を示す蛍光核酸染色試薬です。そのスペクトル特性を活かし、細胞生物学から微生物検査、臨床診断、高度顕微鏡技術まで幅広く応用されています。

1. 細胞生物学

• 細胞周期解析(G0/G1、S、G2/M期のフローサイトメトリー判別)。

• 生死判定・アポトーシス検出(生細胞:緑、死細胞やアポトーシス細胞:赤の蛍光パターン)。

2. 微生物学

• VBNC(Viable But Non-Culturable)細胞の直接蛍光計数(DEFT:直接蛍光濾紙法)。

• AODC(Acridine Orange Direct Count)による土壌中微生物や飲料水中の菌数定量。

3. 遺伝毒性試験

• 骨髄小核試験における網赤血球および小核有核赤血球の高感度検出。

4. 臨床検査・寄生虫検出

• 髄液細胞診(細菌性・ウイルス性髄膜炎の細胞像解析)。

• Trichomonas vaginalisなどの原虫を蛍光染色で迅速検出。

• 循環腫瘍細胞(CTC)の染色による希少細胞検出。

5. 高度顕微鏡・研究開発

• 多重蛍光抗体染色との併用による分子・構造の同時可視化。

• 光シート顕微鏡や超解像タイムラプス観察など、in vivoイメージングへの応用。

以上に加え、オートファジー研究での酸性オルガネラ可視化や、腫瘍細胞の薬剤応答モニタリングなど、専門的な領域への展開も進んでいます。

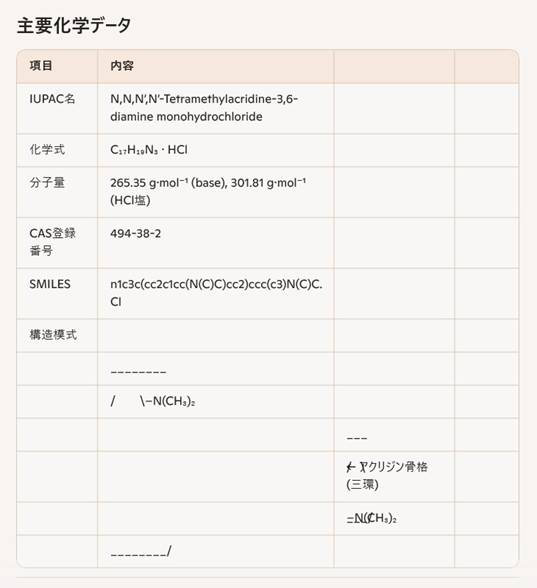

アクリジンオレンジの化学構造

アクリジンオレンジは、三環式のアクリジン骨格に3位および6位でジメチルアミノ基が導入された塩基性アザ染料です。環状π共役系と四つのメチル化アミノ基により、DNA二重鎖へのインターカレーションやRNAへの静電相互作用が可能となっています。

主要化学データ

分子構造の特徴

合成の概要

光学的特性

今後は、この構造的特徴を利用して、蛍光寿命イメージング(FLIM)や二光子励起顕微鏡での応用が広がりつつあり、分子間相互作用の微細解析に貢献しています。

References

“アクリジンオレンジ,” Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/アクリジンオレンジ.

アクリジンオレンジの他蛍光核酸染料との比較

アクリジンオレンジは細胞膜透過性が高く、二重螺旋DNA結合時に緑色蛍光(最大励起502 nm/発光525 nm)、一本鎖DNAやRNA結合時に赤色蛍光(最大励起460 nm/発光650 nm)を示す独特の二重蛍光スペクトルをもつ塩基性アザ染料です。

1. 生細胞染色 vs 固定染色

2. 核酸区別能

アクリジンオレンジの最大の特長は,DNAとRNAを異なる蛍光色で区別できることです。一本鎖核酸結合時の赤色蛍光はリボソームやオルガネラの酸性環境可視化にも応用できます。

他染料はほぼDNA専用またはRNA非区別型であるため,同一試料中での両者同時計測は困難です。

3. 微生物計数・VBNC検出

アクリジンオレンジ直接計数(AODC)や直接蛍光濾紙法(DEFT)では,培養不能状態(VBNC)の微生物も赤色/緑色蛍光で即座に区別し定量できます。

SYBR GreenやEthidium bromideは主にDNA染色に特化し,VBNCのRNA活性評価には不向きです。

4. 操作性とコスト感

対して,新世代の蛍光プローブ(例:SYTOシリーズ,PicoGreen)は特異性と高感度を誇る反面,試薬価格や専用フィルター要件が高くなりがちです。

5. 安全性と制限

特徴比較表

アクリジンオレンジは,生細胞染色・核酸二色区別・微生物VBNC検出・コスト効率のバランスに優れる一方,安全管理と撮影条件の最適化が必要です。今後は蛍光寿命イメージングや光シート顕微鏡との併用でさらに応用が拡大すると期待されます。