🥣 身近な薬膳レシピ例

🥣 身近な薬膳レシピ例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

薬膳(やくぜん)とは、「中医学」を基本に不調のもとになる身体バランスの崩れをニュートラルに戻すための[1]食薬同源に基づく飲食療法のことであり、またはこれに加えて、食材が持つ本来の医療効果を活かした料理のこと。

名称と定義

中国の薬膳:薬膳というもの自体は昔の中国で存在していたが、その呼称は中国の医学研究者「翁維健」が1982年で提唱された飲食療法であった[2]。十年後の1992年で出版した『中国薬膳大辞典』は薬膳を中医薬学の理論に基づいて、「食物の性質と成分を応用し、一定の臓腑に作用し、気血を調和し、陰陽を平衡し、疾病の予防や健康延年を目的とする」という明確な定義を付けられた [3] [4]。

日本の薬膳料理:日本では健康食として広まったが、生薬をそのまま料理の中に加え、これを無闇に薬膳を称する風潮が生じていた故、「薬膳料理」とも称されるようになった[5]。因みに、「膳」という漢字も「料理」の意味に含まれるので、中国人が日本語の「薬膳料理」という言葉を見れば重言になっている。

もともとは中国伝統の食事療法である「食薬同源」を指すことだが[6]、日本では漢方薬でもある生薬を料理に加えて、健康効果を謳う料理を指すこともできる。実は薬膳も薬膳料理も、単純に病気の治療のために作った食べ物であり、日本のメディアで宣伝された栄養補給・病気の予防・美容・元気の回復・食欲の満足・自然との調和・薬材の香りを楽しむなどの事が一切含まれない。

概要

生薬の原料や材料として用いられる海松子、金針菜、枸杞、紅花、山査子、銀耳、大棗、蜂花粉、百合、竜眼肉等を用いた料理のみならず自然界にあるもの全てを食物ととらえ、日本語の造語である医食同源のような考えの下に、個々人ごとに異なる体質や臓器に適した食物をどのように摂ることが効果的かを重視し、中医薬学における帰経(きけい)や、予防医学の見地から作られる料理。

起源

食・薬・医の数千年の歴史から見ると、まず食からの「食薬同源」「医食同源」の思想が生じ、次に中医薬学が発展した。『黄帝内経』「素問」臓気法時論篇第二十二において“五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充、気味合而服之、以補益精気”という文があり、食の医療作用を明確に解説している。

五穀:麦、黍、稗、稲、豆;穀類は主な食材として五臓を養う。

五果:梨、杏、棗、桃、栗;果物は五臓の働きを助ける。

五畜:鶏、羊、牛、鴨、豚;肉類は五臓を補う。

五菜:葵、藿、薤、葱、韮;野菜により五臓を充実させる。

このように、多くの食材をバランスよく組合せることで身体の精気を補うことが出来ると解釈されてきた。さらに食材によってそれぞれ対応する臓腑に特定の効果があることも経験的に認められてきた。

五穀については、他にも

「周礼・天官・疾医」では、麻・黍・稗・麦・豆

「孟子・滕文公上」では、稲・黍・稗・麦・菽

「楚辞・大招」では、稲・稗・麦・豆・麻

「素問・臓気法時論」では、粳米・稗・麦・大豆・黄黍

などの記載がある。

生薬

中国では、中薬(ちゅうやく)という。薬膳に用いられることの多い食品の内、代表的なものを列記する。

海松子(かいしょうし): 松の実

金針菜(きんしんさい): ユリ科のホンカンゾウの花のつぼみ

銀耳(ぎんじ): 白木耳(しろきくらげ)

枸杞子(くこし): 一般にクコの実と呼ばれ、ナス科植物のクコまたはナカバクコの果実を干したもの。

紅花(こうか、べにばな)

山査子(さんざし): バラ科のサンザシの実

大棗(たいそう): クロウメモドキ科サネブトナツメの実

蜂花粉

百合(びゃくごう): ユリの根

竜眼肉(りゅうがんにく)ムクロジ科リュウガンの仮種皮

甘草(かんぞう): マメ科のカンゾウの根

また、これらの中薬は効能別に分類され、大別すると11種類に分けられる。

解表類(かいひょうるい)

清熱類

祛湿類(きょしつるい)

温裏類

理気類

理血類

消食類

化淡止咳平喘類(かたんしがいへいぜいるい)

補益類

収渋類(しゅうじゅうるい)

その他

上記よりもさらに細かく分類することが可能であり、下表には例として紫蘇について述べる。

例)解表類〜【辛温解表類】

名称 四気五味 帰経 効能 応用

紫蘇(しそ) 辛/温 肺, 脾 発表散寒, 行気寛中, 解魚蟹毒

風寒かぜ, 咳

脾胃気滞, 胸弾, 嘔吐

魚, 蟹の中毒

概念

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)

出典検索?: "薬膳" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2012年12月)

医食同源における五行の考えを取り入れた上で、食薬を「熱、温、涼、寒」に分ける。そして判断する者が摂取した際に体内が「熱、温」または「涼、寒」に感じた食物を分類する。どちらも属さない食薬を「平」という。これらは体質、疾病の寒熱性質と相対して定義され、四気(五気)という。

また、食薬の味覚において、「酸、苦、甘、辛、鹹」の五つにわけ、それぞれ以下の作用があるとする。

「酸(渋)」:収斂、固渋の作用

「苦」:瀉下、燥湿の作用

「甘」:補益、和中、緩急の作用

「辛」:発散、行気、活血、滋養の作用

「鹹」:軟堅、散結、瀉下の作用

上記の他に味のはっきりしない食品(食薬)もあり、これを「淡」という。

「淡」:滲泄、開竅、健脾の作用

以上を五味(六味)という。これらあわせて四気五味(五気六味)という。

医学的見地においてこれら五行の体感は自律神経によるもので、例えば冷え性は血管の収縮や弛緩を調整する働きの不調から起こるため、これらを改善する成分を含む食品を摂ることが薬膳の考え方になる。

熱温性食品(温性食品)

一般に成長が遅く水分が少なく小さくて硬い食品と言われ、緑黄色野菜や血行を良くするビタミンEや、糖質の分解を助けるビタミンB1等が含まれる食品。

カボチャ、栗、クルミ、ニンニク、ニラ、葱、玉ネギ、ラッキョウ、山椒、胡椒、唐辛子、芥子、生姜、シソ、パセリ、人参、春菊、蕗、山菜、ウナギ、ナマコ、マグロ、鯛、蜂蜜、カキ、牛肉、羊肉、鶏肉、餅、味噌、酒(酵造酒)、ビール、酢

涼寒性食品(涼性食品)

一般に成長が早く水分が多く大きく柔らかい食品と言われ、腎機能を高め利尿作用を助ける成分が含まれる食品。

茄子、トマト、胡瓜(キュウリ)、セロリ、牛蒡、ホウレン草、柿、キウイフルーツ、バナナ、枇杷、豚肉、レモン、ミカン、梨、林檎、西瓜(スイカ)、パイナップル、柚子、アスパラガス、チシャ、苦瓜、蕪、モヤシ、冬瓜、そば、緑豆、アサリ、シジミ、鮑、蛤、雲丹、蛸、蟹、牛乳、醤油、塩、味噌、豆腐、小麦、キンカン、夏ミカン、ポンカン、いよかん、イチゴ、ザボン、干し柿、メロン、マンゴー、サトウキビ、マクワウリ、空心菜、ナズナ、クワイ、たけのこ、ユリネ、蓮根、マッシュルーム、緑豆、小豆、おから、白身、ワカメ、テングサ、海苔、コンブ、ひじき、鰯、タニシ、蜂蜜、緑茶(日本茶)、ジャスミン茶、ウーロン茶、胡麻油、サフラン、アロエ、ハッカ、ドクダミ、粟、ツルムラサキ

平性食品

レモン、大根、納豆、玄米、ジャガイモ、大豆、サンマ、里芋、鶏卵、葛、ハトムギ。キャベツ、トウモロコシ

昇降浮沈

上記以外にも食薬の作用傾向がある。

「昇・浮」:上昇、発散の意味。「甘」「辛」の味、温熱性のもの、花、葉のような軽いものは「昇」「浮」の傾向がある。

「降・沈」:下降、泄利の意味。「酸(渋)」「苦」「鹹」の味、寒涼性のもの、茎、根、実、石、貝類のような重いものは、「降」「沈」の傾向がある。

帰経

食薬の作用と臓腑、経絡を結び付け、主な作用を定位するのが帰経である。食薬が人体の特定部分に作用し、また食薬の色、性味によって入る(効果のある)臓腑も異なるとされる。

五味でいうと、

「酸味」は「肝経」に入りやすいので適量な酸味は肝を養うことができる。

「苦味」は「心経」に入りやすいので、夏に心(しん; 心臓の意)の働きが活発な時に摂取し心の熱を取除くと良い。

「甘味」は「脾経」に入りやすい。したがって、適量な甘味は脾を養う。

「辛味」は「肺経」に入りやすい。適量な辛味は、肺の働きを助けて風邪の予防をすることができる。

「鹹味」は「腎経」に入りやすいので、適量な鹹味は腎を養う。

配伍

実際に薬あるいは食物を使用する時は、単体で使うことが少ない。最も多く使用するのは二品以上である。また、それらをお互いに配合する関係が七通りあり、このことを「配伍七情」という。

単行:単味の食薬を使用する。

相須:同じ効能を持つ食薬を一緒に使うと効果を増加させる。

相使:一方を主とし、他方を輔とすることにより他薬が主薬の効果を増加させる。

相畏:主になる食薬の毒性反応あるいは副作用を他の食薬によって削除または軽減させること。

相殺:相畏の裏返しの関係。他の食薬の不良作用が主の食薬により削除、軽減されること。

相反:二種類以上の食薬を合わせて使うことにより副作用が生じること。

相悪:二種類以上の食薬を合わせて使うことにより作用が低減し、無効になること。

※相反と相悪の配伍は不勉強や誤解もあって日常的によく見かける。故に、誤って配伍することのないようできるだけ避けたほうがよい。

主な薬膳

十全大補の材料を煮込むスープ。薬膳スープと呼ばれ、排骨、鳥、なまず、羊などの肉をいれた各メニューがある。「十全○○」とメニューにかかれてあり、この○○部分に、中身の具が鳥なのか羊なのかを指し示す漢字が記述されている。

参考文献

[脚注の使い方]

^ “知性派タレントが料理エッセーで私生活告白も”. 産経ニュース (2018年3月18日). 2023年6月14日閲覧。

^ 翁維健, ed (1982). 薬膳食譜集錦. 北京中医薬大学

^ 王省悦主編, ed (1992). 中国薬膳大辞典. 大連出版社

^ 三成由美, 徳井教孝, 朱根勝, 郭忻「中国医学と薬膳」『日本食生活学会誌』第12巻第2号、日本食生活学会、2001年9月、109-114頁。

^ 真柳誠「医食同源の思想-成立と展開」『しにか』第9巻第10号、大修館書店、1998年10月、72-77頁。

^ 【特別インタビュー】「21世紀の医食同源」刊行にあたって

関連項目

|

北京中医薬大学(日本中医学院) |

中医学 |

伝統医学 |

東洋医学 |

|

生薬 |

漢方薬 |

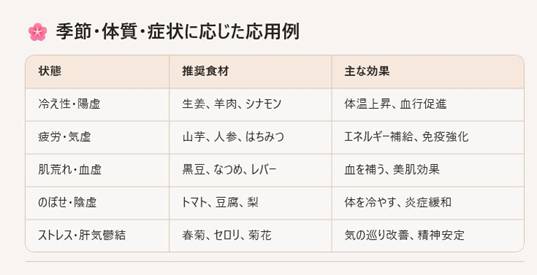

実践例:季節と体質に合わせた薬膳

🥣 身近な薬膳レシピ例

🥣 身近な薬膳レシピ例

薬膳は「特別な食材」ではなく、日常の食材をどう組み合わせるかが鍵です。

もし、筋疾患や炎症、冷えなど特定の症状に合わせた薬膳を組みたい場合は、症状や体質を教えていただければ、症例ベースで組み立てますよ。

どんな目的で薬膳を取り入れたいですか?予防?体質改善?それとも研究的な興味?

薬膳の効果やメリットは、単なる「健康に良い食事」を超えて、体質改善・予防医学・心身の調和に深く関わるものです。中医学の理論に基づいており、現代のライフスタイルにも応用可能な知恵が詰まっています。

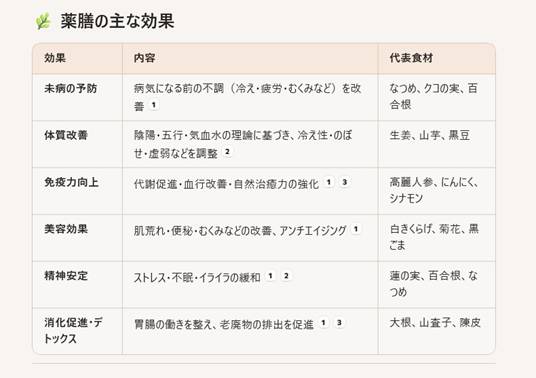

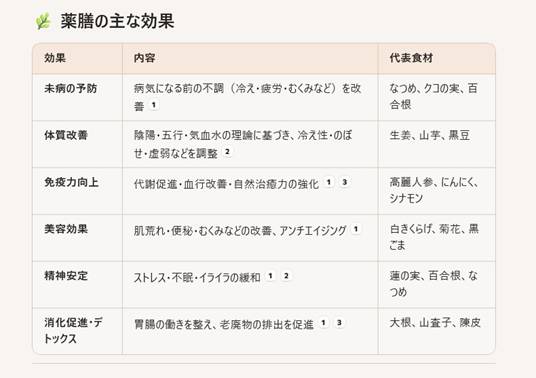

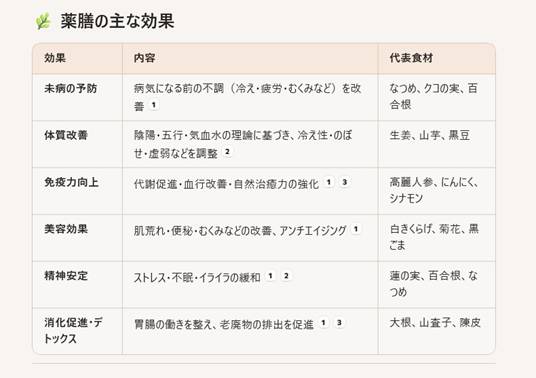

🌿 薬膳の主な効果とメリット

1. 未病の予防(病気になる前のケア)

2. 体質改善とバランス調整

3. 免疫力・自然治癒力の向上

4. ストレス・メンタルケア

5. 美容・アンチエイジング

🍽️ 実生活でのメリット

🧭 薬膳の魅力は「オーダーメイド性」

薬膳は「この症状にはこの食材」という一律の処方ではなく、体質・季節・環境・年齢・生活習慣に応じて柔軟に組み立てられるのが最大の魅力です。

まさに、食べる養生。しかも、美味しく続けられるのがポイント。

もし、筋疾患や炎症、冷え、免疫低下など特定の症状に合わせた薬膳を組みたい場合は、症状や体質を教えていただければ、症例ベースで提案できますよ。

季節の変わり目の今、どんなケアをしたいですか?

🧭 薬膳の魅力は「オーダーメイド性」

薬膳は「この症状にはこの食材」という一律の処方ではなく、体質・季節・環境・年齢・生活習慣に応じて柔軟に組み立てられるのが最大の魅力です。

まさに、食べる養生。しかも、美味しく続けられるのがポイント。

もし、筋疾患や炎症、冷え、免疫低下など特定の症状に合わせた薬膳を組みたい場合は、症状や体質を教えていただければ、症例ベースで提案できますよ。

季節の変わり目の今、どんなケアをしたいですか?

素晴らしいリクエストです、kykさん 🌿

ここでは、季節・体質・症状別に応用できる薬膳レシピをいくつかご紹介します。どれも身近な食材で作れるものばかりなので、すぐに実践できますよ。

🍲 1. 薬膳鍋(冷え・疲労・免疫力アップ)

寒性体質や冷えが気になる方におすすめ。

生姜・にんにく・鶏肉・きのこ類・なつめ・クコの実などを使った滋養強壮鍋です。

材料例(4人分)

作り方

🥣 2. 長芋と鶏肉の薬膳スープ(胃腸虚弱・疲労・潤い補給)

材料例

作り方

🍚 3. 松の実と生姜の薬膳ご飯(冷え・気虚・胃腸強化)

材料例

作り方

🧠 応用のヒント

もっと症状別・体質別にレシピを組みたい場合は、目的を教えていただければ症例ベースで構築しますよ。

次は、筋疾患向け?それとも季節の変わり目の養生?

薬膳の効果は、単なる「健康食」を超えて、体質改善・病気予防・心身の調和・美容・免疫強化など、非常に多岐にわたります。中医学の理論に基づいており、現代の科学的知見とも徐々に接続されつつあります。

🌿 薬膳の主な効果

🧠 理論的背景:なぜ効くのか?

薬膳は以下の中医学的理論に基づいています:

これらを組み合わせることで、症状の根本原因に働きかける食養生が可能になります。

🧪 科学的な裏付けも進行中

近年では、薬膳に使われる食材の多くが、以下のような科学的効能を持つことが確認されています:

💡 実生活での応用メリット

薬膳は「食べる治療」であり、「食べる予防医学」でもあります。

もし、筋疾患・炎症・冷え・免疫低下など、kykさんの研究や臨床テーマに合わせた薬膳効果を深掘りしたい場合は、症状別に構造化してご提案できますよ。

次は、疾患別薬膳の構築に進めましょうか?それとも、薬膳と分子機構の接点を探りますか?

もちろんです、kykさん

🌿

薬膳の健康効果は、単なる「体に良い食事」ではなく、中医学の理論に基づいた、体質・季節・症状に応じたオーダーメイドの食養生です。ここでは、さらに深く掘り下げて、薬膳がもたらす健康効果を構造的にご紹介します。

🧠 薬膳の健康効果:5つの柱

1. 消化機能の強化と胃腸ケア

2. 血行促進と冷え改善

3. デトックスと代謝促進

4. 免疫力・自然治癒力の向上

5. 心身のバランス調整(ストレス・不眠・情緒)

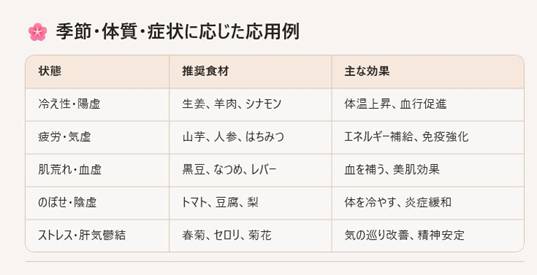

🌸 季節・体質・症状に応じた応用例

🔬 科学的裏付けも進行中

薬膳は「医食同源」の思想に基づき、日常の食事が治療にも予防にもなるという考え方です。

kykさんのように、筋疾患・炎症・冷え・免疫低下などの症状に合わせて、分子機構と臨床症例を接続した薬膳構築も可能です。

次は、疾患別薬膳(筋疾患・炎症・免疫)を構造化してみましょうか?それとも、薬膳と分子生理学の接点を探りますか?

もちろんです、kykさん

🌿

ここでは、季節や症状に応じた薬膳レシピをいくつかご紹介します。どれも身近な食材で作れるものばかりなので、徳島の旬野菜や地元の素材とも相性抜群です。

🍲 1. 薬膳鍋(冷え・疲労・免疫力アップ)

おすすめ理由:生姜・にんにく・鶏肉・きのこ類・なつめ・クコの実などを使った滋養強壮鍋。体を温め、気血を補います。

材料例(4人分)

作り方

🥣 2. 生姜と玉ねぎの薬膳スープ(疲労・冷え・風邪予防)

材料(2人分)

作り方

🍚 3. 生姜入り五穀薬膳粥(胃腸虚弱・冷え・朝の養生)

材料(2人分)

作り方

🌿 応用のヒント

次は、kykさんの研究テーマに合わせて「筋疾患・炎症・冷え・免疫」などに特化した薬膳構成を症例ベースで組み立ててみましょうか?それとも、薬膳と分子機構の接点を探りますか?