生理学的メカニズム

生理学的メカニズム手技療法

手技療法(Manual Therapy)

概要

手技療法とは、施術者が手のみを用いて身体へ物理的・心理的刺激を加え、筋肉や関節、血管、神経など皮下組織に影響を及ぼしながら自然治癒力を高める療法の総称です。主な効果として筋緊張の緩和、血行促進、リラクセーション、疼痛軽減、ストレス解消などが挙げられます。

歴史的背景

手技療法は古代エジプトやギリシャの時代から医療行為として行われ、漢方と並んで日本では明治期から昭和期にかけて「理論療法」と呼ばれ普及してきました。

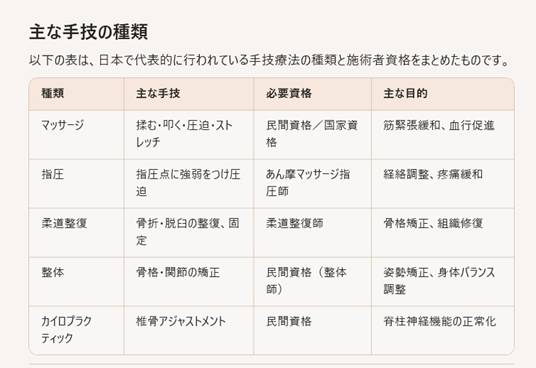

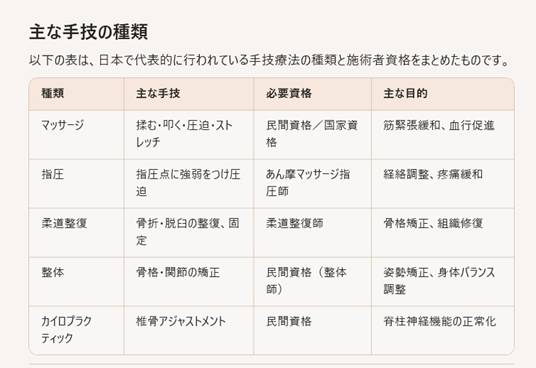

主な手技の種類

以下の表は、日本で代表的に行われている手技療法の種類と施術者資格をまとめたものです。

生理学的メカニズム

生理学的メカニズム

資格と法的規制(日本)

エビデンスと適応例

臨床応用と注意点

次のステップ

これらのトピックについてさらに深掘りが必要であれば、お伝えください。

各手技の詳細

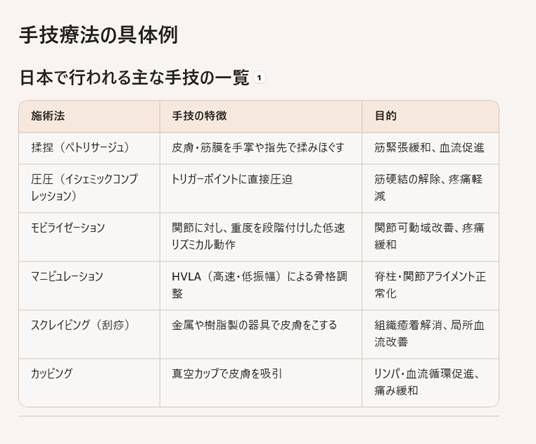

• 揉捏(ペトリサージュ)

皮膚や筋膜を手掌や指先で揉みほぐすことで、筋線維の滑走性を向上させ血流を促進する技法。

• 圧圧(イシェミックコンプレッション)

トリガーポイントと呼ばれる筋硬結部位に一定時間圧を持続的に加え、疼痛を抑制し筋硬結を緩和する方法。

• モビライゼーション

重度を小→大へ段階付けしたリズミカルな関節運動を低速で繰り返し、関節包や靭帯の伸展を誘発して可動域を改善する手技。

• マニピュレーション

HVLAアジャストメントとも呼ばれ、関節を高速かつ低振幅で動かすことで吸気音(ポップ音)を伴う調整を行い、神経機能を回復させる技法。

• スクレイピング(刮痧)

金属や樹脂製の器具で皮膚上をこすり、微小出血によって組織の再生を促し、癒着除去や血流促進を狙う手技。

• カッピング

カップ内部を真空にして皮膚を吸引し、毛細血管やリンパ管を拡張させ循環を改善、コリや痛みの軽減を目的とする。

各手技療法の効果の詳細

全体的な生理学的影響

手技療法は皮膚・筋膜・筋線維・血管・神経・リンパ系に物理的刺激を与えることで、微小循環の改善、筋緊張の緩和、疼痛閾値の上昇、自律神経バランスの調整、老廃物排出促進、組織修復能の向上など多層的な生理学的反応を誘発します。

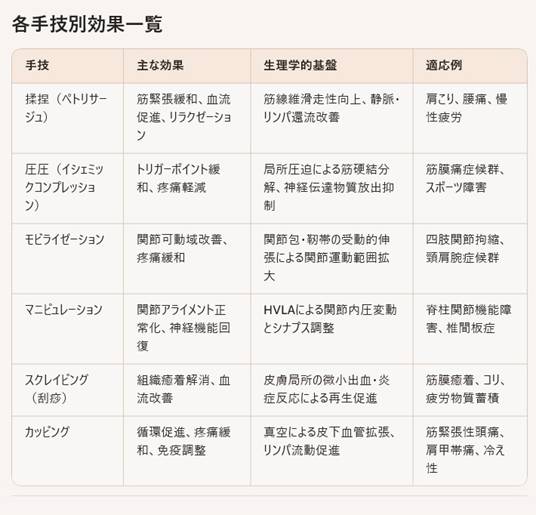

各手技別効果一覧

各手技の生理学的メカニズムと臨床的効果

揉捏(ペトリサージュ)

圧圧(イシェミックコンプレッション)

モビライゼーション

マニピュレーション(HVLA)

スクレイピング(刮痧)

カッピング

さらに深掘りできるトピック

これらのテーマについてご興味があれば、さらにご案内いたします。

References

手技療法の具体的な実施例

以下では臨床シーンですぐに使える、代表的な手技療法のステップバイステップ例を4つ紹介します。

1. ペトリサージュ(揉捏法)による肩こり改善

2. イシェミックコンプレッション(圧圧法)による臀部トリガーポイント解放

3. 腰椎モビライゼーションによる可動域改善

4. カッピング(吸玉療法)による肩甲帯循環促進

手技実施例まとめ

次に深掘りしたいテーマ

次に深掘りしたいテーマ

これらについてご興味があればお知らせください。

手技療法の適応症

頚椎関連

体幹・骨盤関連

外傷後リハビリテーション

その他の適応

これら以外にも、臨床では四肢関節痛(肩関節周囲炎、膝関節痛など)、スポーツ障害、慢性疼痛症候群への応用例が数多く報告されています。専門医や理学療法士による診断・評価のもと、個別の痛みの原因や機能障害に合わせた手技を選択することが安全かつ効果的です。

手技療法の禁忌症

手技療法には施術を避けなければならない絶対的禁忌症と、慎重に適応判断が必要な相対的禁忌症があります。施術前には必ず赤旗(Red Flag)スクリーニングを行い、必要に応じて専門医へ紹介することが重要です。

絶対的禁忌症

相対的禁忌症

スクリーニングと対策

施術前後の経過観察と、禁忌症発見時の速やかな中止・医療連携が、安全で効果的な手技療法の鍵です。

References

さらに深掘りできるトピック

• オミクス解析やAIによる〝個別化施術プラン〟の研究動向

• 手技療法の疼痛緩和メカニズムとバイオマーカー探索

• カイロプラクティック・オステオパシーの多施設共同ランダム化試験デザイン

• 心身医学的手法(呼吸法・マインドフルネス併用)のエビデンス

• 患者教育への応用:セルフストレッチ+手技療法ハイブリッドモデル

これらのテーマについてもご興味があれば、ぜひお知らせください。

References

手技療法のさまざまな種類・技法とその効果について|Shugi-Online

手技療法 – Wikipedia

技療法(しゅぎりょうほう)は、古代より行われてきた手で行う療法。薬やサプリメント、器械や道具、鍼、灸などを一切使わずに素手だけで行う。その一部は明治から昭和期に療術とも呼ばれていた。「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など皮膚上からの物理的刺激・心理的暗示により、筋肉・関節など皮下に存在する各組織に影響を及ぼす治療法をさす。 日本では様々な手技療法が行われている。経験的に民間で行われている伝統的な手技療法から、国家資格により定められている医業類似行為の按摩、マッサージ、指圧、柔道整復術並びに医療従事者の業務である理学療法まで、多くの種類がある。脊椎に対する手技療法には、マニピュレーションおよびモビライゼーションとがある。マニピュレーションは、施術者が、受動的な可動域の限界またはその付近において、関節に対して特定の方向に手による衝撃を加えたりまたは強く押したりする、受動的な技術である[1]。

手技療法一覧

· 高卒後3年以上、専修学校や大学などの養成課程を修了した者に国家試験の受験資格が与えられる。

· 国家試験合格者の申請により、医籍に代わる各職種の名簿へ登録され、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許証を交付する。

· 医業類似行為の資格で公的保険にも関わるため、無免許で行った場合は、無資格診療として罰せられる。

独立した判断で手技療法を行える医業類似行為の資格

· あん摩マッサージ指圧師

· 柔道整復師

医師の指示の下で手技療法を行える医療従事者の資格

· 理学療法士

→「資格 § 国家資格」、および「日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧」も参照

民間療法

· 独学や民間スクール、留学などで、民間団体による独自の認定証や修了書、卒業証書を受けて行うもの。

· あん摩マッサージ指圧師が行う手技療法は、「○○マッサージ」という名が付いている。

· 術式・流派についての表記は、あん摩マッサージ指圧師法第7条第2項に抵触する。

→関連情報は「あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」、「資格#民間資格」、「資格商法#資格商法の事例」を参照

種類

· アーユルヴェーダ

|

· 足裏マッサージ |

· 足ツボマッサージ |

· アロマセラピー・アロママッサージ |

|

· 推拿(あん摩に記載) |

· エステティック・エステマッサージ |

· オステオパシー |

|

· カイロプラクティック |

· スポンディロセラピー |

· 整体 |

|

· 整膚 |

· 操体法 |

· ヘッドスパ |

|

· リフレクソロジー |

· ロミロミ |

· タイ古式マッサージ |

|

→「Category:手技療法」および「マッサージ § 各種マッサージ」も参照 |

|

|

日本に導入検討中の海外資格

タイ王国とのFTA(自由貿易協定)による「タイ・スパ・サービス」に伴う施術が日本国内で可能であるか検討を開始する予定とされていたが、関連団体から「無資格問題が未だに解決できていない」という現状の指摘を受け、慎重な姿勢をとらざるを得ない状況にある。カイロプラクティックも同様[要出典]。

手技療法のエビデンス

カイロプラクティックについては、背部、頚部および肩の痛みをはじめ、喘息、手根管症候群、繊維筋痛、頭痛などの様々な病態に対する脊椎矯正に関する研究が行われている[2][3]。腰痛に注目した研究が多く、一部の人には脊椎矯正が腰痛に有効であるということが示されている[2][3]。2010年に実施された種々の病態に対する手技療法の科学的根拠に関するレビューによると、脊椎矯正(またはモビライゼーション)は、背部痛以外にも、偏頭痛や頚性(頚部に関連した)頭痛、頚部痛、四肢関節の症状やむち打ちによる障害など、数種類の病態に対しても効果が認められるようである[2][3]。また、このレビューでは、脊椎矯正(またはモビライゼーション)が有効ではないと考えられる病態(喘息、高血圧および月経痛など)や、科学的根拠が十分ではない病態(繊維筋痛、背部痛、月経前症候群、坐骨神経痛および顎関節症など)も明らかになった[2][3]。

脊椎矯正の副作用には、一過性の頭痛、疲労感、施術部位の不快感などがあり、脳卒中、馬尾症候群(下部脊椎管において神経が圧迫された状態)、椎間板ヘルニアの増悪などの重大な合併症が数例報告されている[2][3]。これらの合併症と脊椎矯正との明確な因果関係は判明していない[2][3]。今後の研究でカイロプラクティックの安全性を検証することが求められている[2][3]。

マッサージ療法に関する多くの科学研究には、予備検討や互いに矛盾するものも多い[4][5]。科学的根拠(エビデンス)の多くは、痛みやさまざまな病気と関連する他の症状に対する効果を示している[4][5]。科学的根拠(エビデンス)の多くは、効果が短期的であり、継続して効果を得るにはマッサージを受け続ける必要があることを示唆している[4][5]。 さまざまな病気に対するマッサージの効果が研究されてきた。広範囲に研究されてきたテーマは、「痛み」「がん」「メンタルヘルス」「線維筋痛症」「頭痛」「HIV/AIDS」「乳児のケア」である[4][5]。

マッサージ療法は、訓練を受けた施術者によって行われればリスクはほとんどないと考えられているが、施術者は妊娠中など特定の健康状態には注意を払う必要がある[4][5]

平成22・23年度厚生労働省科学研究費補助金「地域医療基盤開発推進研究事業」(研究代表者:津谷喜一郎)・平成26年度厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』で、鍼灸、あんま・マッサージ・指圧(あマ指)のエビデンスレポートがまとめられている[6]。

整体は日本の手技療法であるが、理論・技法共に統一されておらず、教育レベル・施術レベルもバラバラの状態である。臨床研究はほとんど行われておらず[7]、また行われた場合も、統一された手技療法ではないため、整体全体に適用することはできない。

法律による規制

日本の国家資格者側は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことは出来ない。違反した者には50万円以下の罰金が科せられる等を主張している。

しかし、厚生労働省の見解はヒトに害の無い限り取り締まりの対象とは出来ないとしている。[要出典] 尚、「○○式・○○流」などの術式・流派についての表記は、按摩師、マッサージ師、鍼灸師に限りあん摩マッサージ指圧師法第7条第2項に抵触する。

ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。

柔道整復師は、柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められているが、そのほとんどは単なるマッサージ行為のみのあん摩マッサージ指圧師法違反に等しいとする声がある。

厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解では、

1. あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えない

2. 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反する

との回答がある。[8]

理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日公布)により病院もしくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。

助産師は、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。

看護師は傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。(ただし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く)[9]

東京証券取引所はリラクゼーション業に関しては違法・合法が明確でないとして、上場を認めなかった。[10]

無資格マッサージ問題と手技療法

→詳細は「無資格マッサージ士問題」を参照

経緯

昭和22年に「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」が制定、翌、昭和23年に同法は施行された。

医療上の定義

その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、

· あん摩の術技の一部もしくは全部の行為

· 尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為、もしくは、はり術と類似の術技の行為

· 電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為

· その他、当時の療術業者の自称が「セラピスト」[要出典]「療術師」もしくは「治療師」である。

療術の定義

· 明治末頃から市井に出現した民間療法であって、整体・カイロプラクティック・オステオパシー(後ろ二つはアメリカから伝来)などの手技療法、電気療法、光線療法、温熱刺激療法などの手段を用いて保険治病の目的で業となす行為を療術という[11]。

あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行後は、経過措置により昭和23年2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加し、発覚した昭和28年には4万人に達するという出来事が発生していた。

そして、昭和29年。8万人にまで上った療術業者、医師等は「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した[12]。 だが、当時の医師、あん摩師などの医療者は療術師法制定に反対の立場であった。[13] だが結局、全国鍼灸按マッサージ師連合会の断食闘争などによる必死の徹底抗戦によって、昭和30年7月30日。原案通り法案は可決され単独立法化は阻止された。 しかし、療術業者、療術学校の関係者からは「療術は按摩ではない、按摩にはさせられない」という強い反発があったため、業権に関する抗争をこれまで100年に渡り、面々と繰り返していた。

療術師法制定反対運動の決着がついた後、特例により、昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して、昭和31年1月1日~昭和33年12月31日の間に講習会が開催され、修了者に「あん摩師試験」が行われた。

その後、昭和33年には更に3年間の猶予期間が設けられたが、昭和35年1月、最高裁判決により「医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」旨の判断が示された。 厚生省は昭和39年、法律第120号をもって、先の法律を改正、「既得権者の療術行為は全面的に認める」ものとし、同時に「新規開業等についての資格条件、位置づけなど、速やかに方針を確立、明示する」ことになった。 その後、厚生省医務局は、療術を行う上で、患者の身体生命に危害を及ぼすことのないようにとの配慮から、昭和54年7月以降、講師を派遣するなど治療師の教育に積極的な姿勢で臨むことになった。

1990年代には、全日本鍼灸マッサージ師会は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合して『手技療法』と呼ぶ動きが出ていた。手技療法の名称は元来、療術師が使っていた呼称である[14]。

健康被害問題

民間療法は、「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないので、健康被害の発生はありえないとされるが、もし事故が発生した場合、当該民間療法が『人の健康に害を及ぼす恐れのある医業類似行為』であることを事故の発生によって立証してしまう(=違法行為になる)ため、最高裁判例[15]により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。 通常は医師法違反で処罰される事になるが、場合によっては刑法(業務上過失致死傷罪)[要出典]により処罰される可能性がある。 民間療法の業務行為による「人への健康被害」を補償するとうたう賠償責任保険が販売されているが、保険業法第5条第3号ハにより、公の秩序を害する行為を助長、誘発する保険契約はできない。よって違法施術(健康被害が発生した施術が違法行為であることは前述のとおり)による健康被害に対しては保険金は降りない。

医療者サイドの主張

· 医療はインフラの一部である:

医療はライフラインなどと同様にインフラストラクチャーの一部であり、国民衛生に直接、関わる問題である事から、

「一定水準の教育基準を設けて、免許を与える権利」と「管理を行う責任」は当然、国家に帰結するので、医療従事者には国家資格が必要である。

· 判例・通達の新規開業への誤用:

昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり、この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。

この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており[16]、それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、新規開業は許可されておらず新規開業は違法である。

仮に、これらの仕事が乳幼児に出来たとしても2008年現在、60歳未満の療術業者はいないはずである。

· 業界の慣習:

ある特定の療法に従事するための免許が無いなど特段の事情が無い限り、あん摩などの医療業界では原則、民間資格を「資格・免許」とは呼ばない。

· 無免許・無資格:

前述された「医療インフラに対する国家の権利責任論」から、「民間療法」の指導を行う任意団体の認定・発行する免許は医療資格ではない[17]。

· 術技の著しい類似性:

療術行為で行われる全ての技法は「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作」など、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。