自然療法(英: Natural

remedies)

自然療法(Natural

remedies)

概要

自然療法とは、動植物由来の成分や物理的・心身的手法を用いて、身体本来の治癒力を引き出し、健康維持・増進を図るアプローチです。先史時代から世界各地で発展し、日本では漢方や和漢薬、民間療法として深く根付いてきました。現代では西洋医学と組み合わせた統合医療の一環としても注目されています。

主な種類

植物療法(ハーブ療法)

- カモミール:抗炎症作用と鎮静効果で不眠や消化不良に用いられるティーとして人気です。

- ウコン(ターメリック):主成分のクルクミンに抗酸化・抗炎症作用があり、関節痛や肝機能サポートに活用されます。

- ペパーミント:消化促進、頭痛緩和、抗痙攣作用が期待できる精油やハーブティーとして利用されます。

ミネラル・動物由来療法

- クレイ(モンモリロナイト):皮膚のデトックスや湿疹、軽度の打撲・捻挫に対する外用パックに用いられます。

- ツバメの巣:豊富なグリコプロテインが粘膜修復や美容目的で伝統的に利用されてきました。

物理的療法

- アロマテラピー:精油を用いた吸入・マッサージで自律神経を整え、ストレス緩和や血行促進を図ります。

- ハイドロセラピー(水治療):温冷交代浴や浮力を利用した入浴で循環改善、筋緊張緩和に用いられます。

- マッサージ/指圧:筋膜リリースやリンパドレナージュによる痛みの軽減とリラクゼーション効果。

心身療法

- ヨガ・太極拳:呼吸法と身体動作を組み合わせ、ストレス低減と筋力・柔軟性アップを同時に実現します。

- 瞑想・マインドフルネス:脳波の安定化、ストレスホルモンの抑制、不安感軽減が多数研究で示されています。

- 音楽療法・アートセラピー:感情表現と自己洞察を促し、うつ症状や不安障害の補助療法として利用されます。

メカニズム

- 生化学的作用

フィトケミカル(ポリフェノール、テルペンなど)は抗酸化・抗炎症作用を持ち、細胞ストレスを軽減します。

- 物理的刺激

マッサージや温冷浴は血流・リンパ流を促進し、組織修復と老廃物排出を助けます。

- 心理的効果

香りやリズム、呼吸法は自律神経に働きかけ、ストレスホルモンの低下とリラクゼーションを誘導します。

エビデンスと安全性

- 臨床研究の数は増加傾向にありますが、プラセボ対照試験や用量設定のばらつき、製品品質の差異が課題です。

- 相互作用リスクがあるため、特に抗凝固薬や抗糖尿病薬との併用時は医療専門家へ相談が必要です。

法規制と品質管理

- 日本では「医薬品医療機器等法(薬機法)」により、効能を標榜する場合は承認取得が必須です。

- 食品として流通する健康補助食品は、JASオーガニックやGMP認証を取得した製品を選ぶことで品質の担保が期待できます。

- 海外製品はFDA(米国)、EMA(欧州)など各国の規制状況を確認し、輸入品の成分表と製造証明をチェックしましょう。

実践例・活用法

- 風邪予防:エキナセアティーを起床時と就寝前に1日合計3杯程度飲用

- 消化促進:食後にペパーミントオイルカプセルを1~2粒服用し、胃腸のガスを緩和

- 不眠改善:就寝1時間前からラベンダーアロマを枕元に拡散し、深呼吸しながら静かな音楽を聴く

- 関節ケア:ウコン抽出物を含むサプリメントを1日500~1000mgの範囲で継続利用

まとめと次のステップ

自然療法は身体と心の両面にアプローチできる魅力的な選択肢です。安全性と効果を最大化するには、使用目的に応じたエビデンスや規制情報を把握し、信頼できる製品を選ぶことが鍵となります。医療機関や資格保持者への相談、継続的なモニタリングを行いながら、日常生活に取り入れてみてください。

次にご興味がある場合は、以下のテーマを深掘りできます:

- 日本漢方と西洋ハーブの比較

- フィトケミカルの分子機構と最新臨床データ

- 統合医療クリニックでの自然療法導入事例

- 食事・ライフスタイルと自然療法を組み合わせた包括的ケアプラン

どのトピックから始めましょうか?

日本漢方と西洋ハーブの比較

日本漢方は中医学理論に基づく「証(しょう)」に沿った処方設計を行い、複数の生薬を組み合わせて「気・血・水」のバランスを整えるアプローチです。

一方で西洋ハーブは植物の有効成分を科学的に抽出・定量化し、単一またはブレンドしたフィトセラピーとして利用されます。

比較の概要

理論と処方設計の違い

日本漢方は個々の体質や症状を「証」として分類し、有効成分よりも処方全体の相乗効果を重視します。

西洋ハーブは植物成分の薬理活性に焦点を当て、作用機序を科学的に検証して単剤あるいは機能別に組み合わせます。

使用・調合方法の特徴

- 日本漢方:あらかじめ定義された「方剤」を基に、煎じる、エキス化するなど製剤化。実践では医師・薬剤師の資格要。

- 西洋ハーブ:ティー、チンキ、エッセンシャルオイル、カプセルなど用途に応じて抽出手法と投与経路を選択。

エビデンスと研究動向

日本漢方では慢性疾患領域の臨床データが豊富で、処方単位のRCTとメタ解析が増加しています。

西洋ハーブは特定成分の薬理実験やヒト試験が欧米主導で進み、サプリメント市場とともにエビデンスが蓄積中です。

適応領域と実践例

- 日本漢方:証に基づき体質を総合的に整えるため、慢性胃腸障害や自律神経失調の長期管理に適する。

- 西洋ハーブ:ペパーミントで消化促進、エキナセアで風邪症状軽減、バレリアンで短期間の不眠対応など、即効性を重視。

安全性・法規制と品質管理

日本漢方は薬機法による処方箋製剤として品質規格が厳格化されています。

西洋ハーブはサプリメント扱いが多く、製品によっては成分表示や純度にばらつきがあり、信頼できるGMP認証や第三者試験の有無を確認することが重要です。

統合的な活用と選び方

- 体質評価で漢方の「証」を確認し、慢性症状には漢方を優先。

- 急性症状や単一作用を狙う場合は西洋ハーブの即効性を活用。

- 両者の相互作用に注意し、専門家の助言を得ること。

まとめ

日本漢方は全体的な体質改善を、中長期的に見据えた包括的ケアに適しています。西洋ハーブは特定の有効成分をターゲットにした即効性を持つ補助療法として力を発揮します。目的や体質、研究エビデンス、製品品質を踏まえて使い分けることで、より効果的な自然療法の活用が可能です。

次におすすめの深掘りトピック

- 具体的な漢方処方(例:柴胡加竜骨牡蛎湯)と対応ハーブの比較

- フィトケミカルの分子機構解析

- 漢方薬×ハーブ併用時の相互作用リスク管理

- 臨床試験デザイン:漢方とハーブの比較研究方法

どれから取り組みましょうか?

具体的な漢方とハーブの例

以下に代表的な漢方処方と対応する西洋ハーブをまとめます。まずは一覧表で全体像を示し、その後に各ペアのメカニズムや用法を解説します。

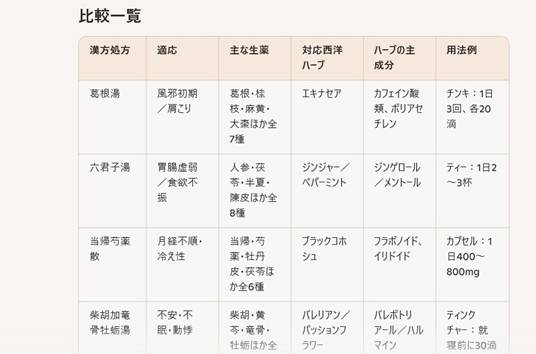

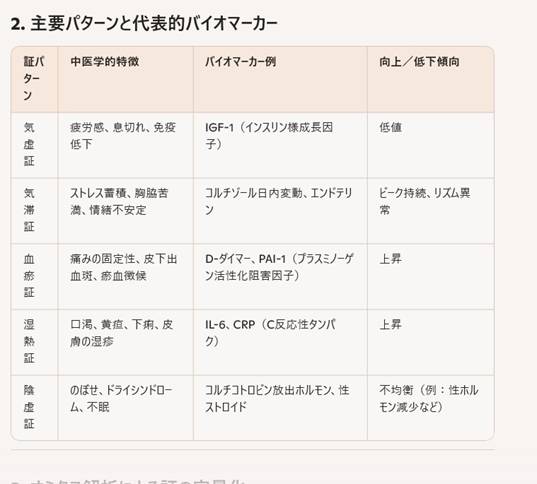

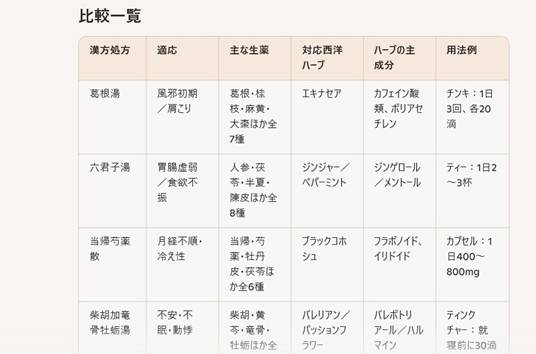

比較一覧

詳細解説

葛根湯 × エキナセア

葛根湯は汗閉や肩背部のこわばりを改善し、早期に発汗させて風邪の進行を抑えます。

- 葛根:発汗作用、血行促進

- 麻黄:去痰・鎮咳、交感神経刺激

エキナセアは免疫細胞を活性化し、ウイルスに対する抵抗力を高めます。ティンクチャーで用い、風邪の初期兆候に早めの内服が推奨されます。

六君子湯 × ジンジャー、ペパーミント

六君子湯は脾胃の気を補い、胃腸の運化機能を整えて食欲不振や胃のもたれを改善します。

ジンジャーのジンゲロールは胃粘膜保護と消化促進、ペパーミントのメントールは平滑筋弛緩と鎮痛をもたらします。ハーブティーとして食後に飲用すると効果的です。

当帰芍薬散 × ブラックコホシュ

当帰芍薬散は血を補い、血行を促進することで月経不順や冷え性、むくみを緩和します。

ブラックコホシュは女性ホルモン様作用を持ち、更年期症状やPMSの緩和に用いられます。サプリメント形態で一定期間継続服用することで安定した効果が得られます。

柴胡加竜骨牡蛎湯

× バレリアン、パッションフラワー

柴胡加竜骨牡蛎湯は肝の疎泄を助けつつ、竜骨・牡蛎で精神を鎮め、不安や動悸、不眠を緩和します。

バレリアンとパッションフラワーはGABA調節やセロトニン系への作用で入眠をサポートします。就寝前のティンクチャー摂取が一般的です。

桂枝茯苓丸 × レッドクローバー、チェストベリー

桂枝茯苓丸は血の巡りを整え、更年期障害に伴うほてりや月経痛を改善します。

レッドクローバーのイソフラボンとチェストベリーのアグヌシドはホルモンバランスを調整し、ホットフラッシュや月経前症候群の軽減に寄与します。

次のステップとして、以下のトピックを深掘りできます。興味のあるテーマをお知らせください。

- 漢方処方とハーブ併用時の相互作用リスク管理

- 各ハーブ・生薬のフィトケミカル分子機構

- 臨床試験デザイン:漢方とハーブの比較研究方法

- 漢方薬×ハーブブレンドの具体的レシピ制御

どれから始めましょうか?

漢方のメカニズム

漢方の作用は大きく分けて三つの側面から成り立っています。

一つ目は中医学理論に基づく「証」の診断・調整、二つ目は処方構成における君臣佐使の相互作用、三つ目は各生薬に含まれる多様なフィトケミカルによる多標的・多段階の薬理作用です。

1. 中医学理論に基づく作用機序

漢方は「気・血・水」の流れと「五臓六腑」の機能バランスを整えることで病態を改善します。

- 気:エネルギーの巡りを調整し、発汗や代謝、免疫に影響

- 血:栄養と酸素を全身に届け、瘀血(うけつ)を除去

- 水:体液の代謝・排泄を担い、むくみや水毒を防ぐ

診断は個々の体質・症状を「証」として分類し、過不足を見極めて処方を選択します。

2. 処方設計の原則(君臣佐使)

漢方処方は役割を持つ生薬群の組み合わせで構成されます。

- 君薬(主薬):主要な治療目的を担う。

- 臣薬(助薬):君薬の作用を強化、もしくは補助的に疾患部分をケア。

- 佐薬(調和薬):副作用軽減や証に合わせた微調整に貢献。

- 使薬(導引薬):全身あるいは特定組織への生薬の導入を助ける。

この階層的な配剤によって全体として相乗効果を生み、単一成分療法では得られない多面的なアプローチを可能にします。

3. フィトケミカルと多標的薬理

漢方生薬には数十~数百種の化合物が含まれ、以下のようなグループに分類されます。

- サポニン:免疫調節、抗炎症

- フラボノイド:抗酸化、血管保護

- イリドイド:鎮痛、鎮静

- アルカロイド:中枢神経系への作用

- ポリフェノール:抗菌、抗ウイルス

これらが相互に作用し、炎症シグナルや神経伝達、ホルモンバランス、代謝経路に同時に働きかけることで、慢性疾患や未病の改善に寄与します。

4. 腸内細菌叢との相互作用

漢方薬は経口摂取後、腸内細菌による代謝を受けて活性化・分解される成分が多く存在します。

- 腸内菌がグリコシド結合を切断して活性型を産生

- 防御的微生物叢のバランスを整えるプレバイオティクス効果

- Secondarily 生成された代謝物が全身で作用

この腸内動態が各生薬の吸収率や作用持続性を左右し、個人差をもたらします。

5. 現代的手法による検証

近年はネットワーク薬理学やオミクス解析を用い、漢方処方の多成分多標的作用をシステマティックに解明する動きが活発です。

- ネットワーク解析で標的分子とシグナル経路を可視化

- メタボロミクスで代謝物プロファイル変化を追跡

- RCTやメタ解析で臨床的有効性・安全性を評価

これにより処方の最適化や作用メカニズムの科学的裏付けが進んでいます。

具体例:柴胡加竜骨牡蛎湯のメカニズム

柴胡加竜骨牡蛎湯はストレス性自律神経失調に用いられます。

- 柴胡のサポニン・フラボノイドがHPA軸を調節しストレス反応を鎮静

- 竜骨・牡蛎の無機塩類がGABA受容体を介して抑制性神経伝達を強化

- 薬効成分間の協調で交感・副交感バランスを回復

結果として不安・動悸・不眠などの症状を緩和します。

次の深掘り候補としては以下があります。興味のあるテーマをお選びください。

- 証とバイオマーカーの対応関係解析

- 各生薬の薬物動態と体内分布

- ネットワーク薬理学による漢方処方のターゲット発見

- 臨床データから見る漢方の用量–反応関係

どれから取り組みましょうか?

証(パターン)とバイオマーカーの関係

以下では「証」と呼ばれる中医学的な体質・病態パターンと、現代医学で計測可能なバイオマーカーとの対応関係を概観します。

1. 証の概要とバイオマーカー

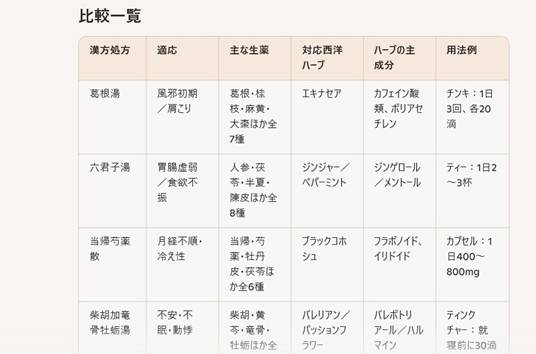

- 証(zheng)は中医学における個々の体質や病態の総合的な診断枠組みであり、「気虚」「気滞」「血瘀」「湿熱」「陰虚」などに分類される。

- バイオマーカーは血液・尿・唾液・組織などで定量できる分子やホルモン、炎症マーカーで、客観的に病態を把握・モニタリングする指標を指す。

- 両者を結びつける研究によって、証の客観化・定量化や、中医学⇔西洋医学をつなぐ統合診断モデルの構築が進んでいる。

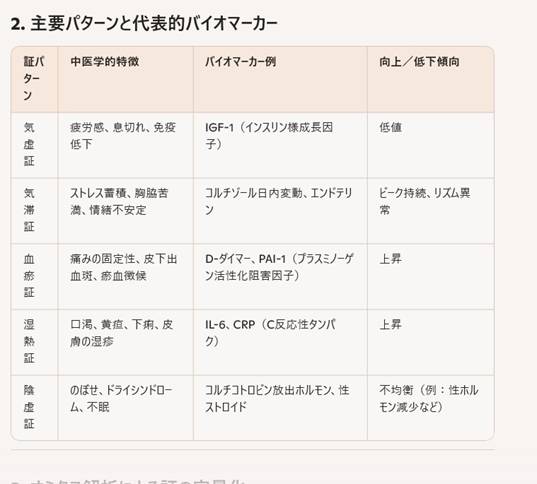

2. 主要パターンと代表的バイオマーカー

3. オミクス解析による証の定量化

- 遺伝子発現プロファイリング

- 血球や組織サンプルのトランスクリプトーム解析で、「血瘀証」群における凝固・線維化経路関連遺伝子の発現上昇が確認されている。

- プロテオミクス/メタボロミクス

- 「氣虚証」ではミトコンドリア機能低下関連タンパク質の低下、「湿熱証」では炎症性代謝産物(タウリン、ヒスタミン)の上昇が示唆される。

- マイクロバイオーム解析

- 腸内細菌叢の組成変化と証の関連性が報告され、「湿熱証」ではフソバクテリウム増加、「陰虚証」ではビフィドバクテリウム減少が認められるケースがある。

4. 臨床応用の実際と課題

- 臨床では問診・脈診・舌診にバイオマーカーを組み合わせたアルゴリズムで、証パターンを定量化する試みが行われている。

- 個体差やサンプル数の少なさ、統一的な測定プロトコル欠如といった課題があり、大規模多施設研究や標準化が急務。

- 将来的にはAIを用いた多変量解析で、検査データと症候情報からリアルタイムに証を判定する統合プラットフォームの実現が期待される。

5. まとめと次のステップ

証とバイオマーカーを結びつけることで、伝統的な中医学診断の客観化・標準化が進み、個別化医療や統合医療の精度向上が見込まれます。今後は多オミクスデータを絡めた大規模コホート研究や、臨床AIモデルの開発が鍵となるでしょう。

次に深掘り可能なテーマ例

- 特定疾患(例:糖尿病、がん)における証⇔バイオマーカーマッピング

- AI・機械学習を用いた証判定モデルの設計

- オミクスデータと臨床指標を融合した統合診断アルゴリズム

- 証パターン別サプリメント・生薬併用戦略の臨床試験デザイン

どのテーマからご一緒に探求しましょうか?

この情報は一般的な学術知見の紹介であり、個別の診断・治療には医療専門家へのご相談をおすすめします。

オミクス解析の主要手法

オミクス解析は生体内の分子を網羅的に捉え、システム全体の動態を明らかにする一連の技術です。主な手法は以下の通りです。

- ゲノミクス(全ゲノム/ターゲットシーケンス)

- トランスクリプトミクス(RNA-Seq)

- プロテオミクス(LC-MS/MS, タンデムMS)

- メタボロミクス(GC-MS, LC-MS, NMR)

- マイクロバイオーム解析(16S rRNAシーケンス, メタゲノム)

- エピゲノミクス(ChIP-Seq, メチル化アレイ/シーケンス)

ゲノミクス解析

サンプル調製

- DNA抽出:細胞や組織から高品質ゲノムDNAを取得

- ライブラリ構築:断片化、アダプター付加

測定プラットフォーム

- 全ゲノムシーケンス(WGS)

- 全エクソームシーケンス(WES)

- パネルシーケンス(がん遺伝子パネルなど)

データ解析

- 生データ品質評価(FastQCなど)

- マッピング(BWA, Bowtie2)

- バリアント検出(GATK, FreeBayes)

- アノテーション(ANNOVAR, SnpEff)

トランスクリプトミクス(RNA-Seq)

サンプル調製

- RNA抽出:mRNAを選択的に濃縮

- cDNA合成&ライブラリ構築

測定プラットフォーム

- Illumina シーケンサー(高スループット短読長)

- PacBio, Oxford Nanopore(長読長トランスクリプトーム)

データ解析

- リードクオリティチェック

- マッピング(STAR, HISAT2)

- 発現量定量(featureCounts, Salmon)

- 差次的発現解析(DESeq2, edgeR)

プロテオミクス

サンプル調製

- タンパク抽出/消化(トリプシンなど)

- ペプチドの精製

測定プラットフォーム

- LC-MS/MS(イオン化→タンデムMS)

- SWATH, DIA(データ非依存取得)

データ解析

- スペクトル同定(Mascot, MaxQuant)

- 定量解析(ラベルフリー、TMT/iTRAQ)

- パスウェイ解析(Ingenuity Pathway Analysis)

メタボロミクス

サンプル調製

測定プラットフォーム

- GC-MS(揮発性代謝物)

- LC-MS(複雑な小分子)

- NMR(非破壊、定量性高)

データ解析

- ピーク検出/アラインメント(XCMS, MZmine)

- 同定(METLIN, HMDB)

- 定量・統計解析(MetaboAnalyst)

マイクロバイオーム解析

サンプル調製

- DNA抽出:細菌・真菌由来を共抽出

- ターゲット増幅(16S rRNA V3–V4領域)

測定プラットフォーム

- Illumina MiSeq(ペアエンドシーケンス)

- Shotgunメタゲノミクス(菌叢全体解析)

データ解析

- デノイジング(DADA2, QIIME2)

- OTU/ASVクラスタリング

- タクソノミーアノテーション(SILVA, Greengenes)

- 多様性解析/機能予測

エピゲノミクス

サンプル調製

- クロマチン免疫沈降(ChIP)

- DNAメチル化バイサルファイト処理

測定プラットフォーム

- ChIP-Seq(ヒストン修飾、転写因子結合部位)

- メチル化シーケンス/アレイ(450K, EPIC)

データ解析

- マッピング(BWA)

- ピークコール(MACS2)

- メチル化率計算

- エンリッチメント解析

マルチオミクス統合と応用

- データ正規化と共通IDマッピング

- ネットワーク解析(Cytoscape, WGCNA)

- 機械学習モデル構築(ランダムフォレスト、深層学習)

- バイオマーカー探索・患者層別化

次のステップとして、以下のテーマも深掘りできます。

- 漢方「証」と各オミクスプロファイルの結びつけ

- AIを用いた多変量解析パイプライン設計

- 大規模コホートでの多オミクスデータ統合

- 臨床応用を見据えたオミクスベースの診断バイオマーカー開発

どれから一緒に探求しましょうか?