整骨療法

整骨療法とは

整骨療法は、接骨院・整骨院で柔道整復師が行う非侵襲的な手技療法です。骨折(非観血的整復)、脱臼の徒手整復、打撲、捻挫、挫傷などを対象に、損傷部位の修復促進と機能改善を図ります。

主な適応疾患

- 捻挫(ねんざ)

- 打撲(だぼく)

- 挫傷(ざしょう)

- 脱臼の徒手整復(痛みや可動域制限を伴う場合)

- 骨折の非観血的整復

手技・療法の種類

- 徒手整復

・関節や骨の位置異常を手技で整える

- マッサージ・筋膜リリース

・筋・筋膜の緊張を緩和し、血流改善を図る

- ストレッチ

・静的ストレッチ(静止した状態で筋を伸ばす)

・動的ストレッチ(動きを伴いながら筋の柔軟性を高める)

- 関節モビリゼーション/トラクション

・関節に対して微小な動きを繰り返し与えることで動きを改善

- 物理療法+運動療法の併用

・温熱・電気・超音波などで組織の回復を促し、運動療法で機能改善を維持

運動療法とは

整骨院で実施される運動療法は、筋肉や関節の機能を改善・回復させることを目的とし、器具を用いたトレーニングや関節可動域訓練を中心に行います。

保険適用における算定方法

保険診療として運動療法を請求する場合、以下の条件と単価が定められています。

- 1週間に1回、月5回を上限

- 1回あたり20分以上の器具使用運動

- 1日あたりの算定単価:380円(2024年2月時点)

さらに、徒手整復料や物理療法料など、他の算定項目にもそれぞれ規定された単位数と頻度制限があります。治療計画を組む際は、適切な算定項目と回数を組み合わせることで、患者さんに必要なケアを無理なく提供できます。

整骨療法の効果

整骨療法は非侵襲的な手技によって、痛みの緩和や機能回復、姿勢改善、自律神経調整など多岐にわたる効果をもたらします。

急性外傷の修復・痛み緩和

- 損傷部位の血流を改善し、腫れや炎症の軽減を促進

- 関節モビリゼーションや筋膜アプローチで関節の動きを滑らかにし、痛みを緩和

- 捻挫・打撲・脱臼・骨折の非観血的整復による早期回復をサポート

関節可動域・姿勢改善

- 静的ストレッチや動的ストレッチで筋の柔軟性を高め、可動域を拡大

- 骨盤や背骨の歪みを矯正し、正しい姿勢を維持しやすくする

慢性痛・疲労回復

- 慢性的な肩こり、腰痛、筋疲労の緩和を図る

- 筋肉の緊張をほぐし、代謝促進および老廃物排出をサポート

自律神経調整・精神的リラクゼーション

- 交感神経と副交感神経のバランスを整え、ストレス緩和や睡眠改善に寄与

- 手技によるリラクゼーション効果で心身の緊張を軽減

美容・ダイエット効果

- 全身の血流改善や代謝向上による脂肪燃焼促進

- 骨格バランスを整えることで、ウエストラインの引き締めや姿勢美化を期待

再発予防・生活習慣指導

- 日常動作や姿勢のアドバイスを通じて再発リスクを低減

- 運動療法や生活習慣見直しで施術効果を長期的に維持

継続的な受診で効果を最大化

初期は週1~2回程度の集中的な受診で身体の反応を観察し、回復と早期改善を図ります。症状が安定してきたら間隔をあけつつ、定期的なメンテナンスを行うことで痛みの再発予防や健康維持効果が高まります。

整骨療法と他の療法との違い

整骨療法は、国家資格を持つ柔道整復師が急性外傷の応急処置と自然治癒力の促進を目的に行う手技療法です。これに対し、カイロプラクティックや整体、鍼灸、マッサージ、理学療法などは、施術者の資格・手法・適応範囲がそれぞれ異なります。

資格と法的位置付け

- 柔道整復師(国家資格)が開設・施術を担当

- 捻挫・打撲・挫傷・脱臼・非観血的骨折の応急処置が保険適用

- 国家資格を必要としない民間資格または無資格者が多い

- 法的規制が弱く、保険適用外が原則

- はり師・きゅう師(国家資格)が経穴へ刺激

- 一部疾患に限り健康保険適用可

- あん摩マッサージ指圧師(国家資格)が筋・軟部組織を刺激

- 慢性疾患や疲労回復など自費施術が中心

- 理学療法士(国家資格)が医師の指示の下でリハビリ・運動療法を実施

- 手術後リハビリや機能回復が主目的で保険適用

対応する症状・目的

- 急性外傷(捻挫、打撲、挫傷、脱臼、骨折)に特化

- 早期の腫れ・炎症軽減と可動域回復を重視

- 慢性的な腰痛・肩こり、姿勢バランスの調整

- 全身の歪み矯正やリラクゼーション効果が目的

- 疼痛緩和、内科疾患、冷え性、自律神経失調症など広範囲に対応

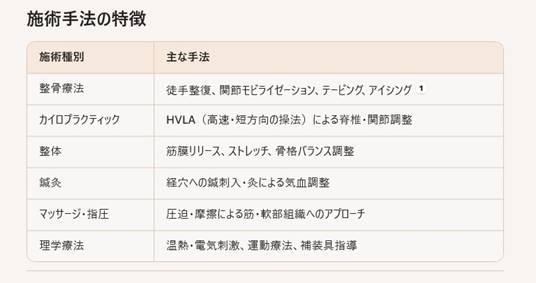

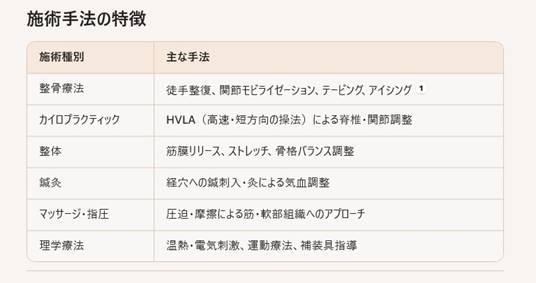

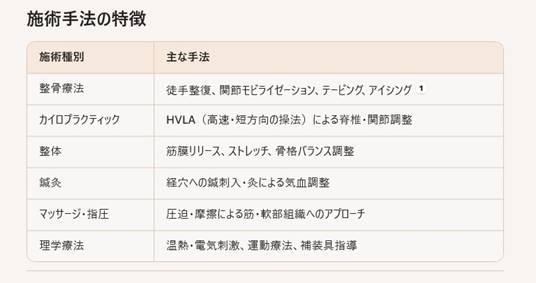

施術手法の特徴

保険適用の違い

- 急性外傷に限り健康保険適用

- 患者の自己負担や保険適用可否は症状と施術内容で明確に規定

- 鍼灸は特定疾患で保険適用可

- 整体・カイロ・マッサージ・自費理学療法は原則全額自己負担

他療法と比較すると、整骨療法は「国家資格者による急性外傷の応急処置」「保険適用の明確さ」「非侵襲的かつ医学的根拠に基づく手技」が大きな特徴です。逆に慢性痛や全身バランス調整を主目的とする場合には、整体やカイロ、鍼灸などが選択肢となります。

整骨療法以外にも、あなたの症状や目的に合わせて最適な施術があります。例えば慢性的な姿勢改善には整体、術後リハビリには理学療法など、気になる療法があれば次はその施術内容と選び方をご案内します。

整骨療法を受ける際の注意点

整骨療法を安心して受けるためには、事前の申告や施術前後の過ごし方、禁忌事項への理解が重要です。以下のポイントを確認し、担当者とよく相談してください。

事前の確認・申告事項

- 治療中の疾患や服用中の薬(抗凝固薬、がん治療薬など)は必ず伝える

- 過去の手術歴や椎間板ヘルニア、脊柱側弯症・腰椎後湾症など骨格系の持病を申告する

- 妊娠中の場合は安定期かどうか、骨盤や仙骨周辺への施術制限が必要かを確認する

- 骨粗鬆症や重度のバランス障害がある場合は、骨密度や体を支える筋・骨格の状態を考慮する

施術前後の過ごし方

- 施術前後は食事を1〜1.5時間ほど避け、満腹時のうつ伏せや消化器への刺激を抑える

- 施術直後は血流促進と可動域拡大により運動効果が高まる一方、血圧上昇で疲労やケガリスクが増す可能性がある

禁忌および注意が必要なケース

- 急性期の強い炎症や痛みがある場合は整形外科等での診察を優先し、施術そのものが制限されることがある

- がん治療中、骨粗鬆症で骨密度が著しく低下している方は骨折リスクが高まるため施術方法を選定する

- 重度の脊柱側弯症・腰椎後湾症では、バランス調整でかえって支え機能が不安定化する恐れがある

- 妊娠初期はつわりなど体調不安定で好転反応が強く出ることがあり、骨盤周辺の強い刺激は避ける

施術後のセルフケア

- 施術後は十分な水分補給を心がけ、老廃物排出をサポートする

- 家庭でできる軽いストレッチや姿勢保持エクササイズで可動域の維持を図る

- 回復段階に合わせて週1〜2回の通院から徐々に間隔をあけることで、効果の長期維持を目指す

整骨療法に加え、必要に応じて理学療法や鍼灸、整体などを併用する選択肢もあります。また、日常生活での姿勢指導や栄養サポートなど、包括的なケアプランを立てることで再発予防や健康維持効果がさらに高まります。次は具体的な施術メニューの選び方や、担当者への質問例をご紹介しましょう。