総合物理療法院・讃美堂です。

経絡治療(けいらくちりょう

経絡治療(けいらくちりょう)は、東洋医学に基づく鍼灸の代表的な治療体系のひとつで、体を巡る「気・血」の流れ=経絡を整えることで、全身のバランスを回復させる根本療法です。

🌿 経絡治療の基本

- 経絡とは

気血が流れる通路で、五臓六腑と体表をつなぐネットワーク。滞りや偏りが生じると、肩こり・不眠・冷えなどの不調が現れると考えられます。 - 診断法

脉診(みゃくしん)を中心に、舌診・腹診などを組み合わせて「証(しょう)」=不調の根本原因を見極めます。 - 治療の目的

単に症状を取るのではなく、体質や臓腑の働きを整え、自然治癒力を高めること。

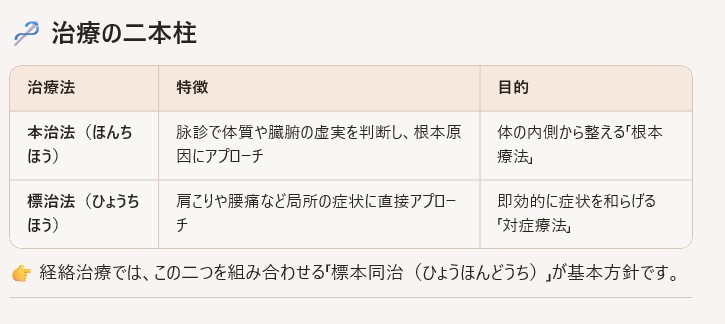

🪡 治療の二本柱

👉 経絡治療では、この二つを組み合わせる「標本同治(ひょうほんどうち)」が基本方針です。

👉 経絡治療では、この二つを組み合わせる「標本同治(ひょうほんどうち)」が基本方針です。

✨ 特徴と効果

- 少数の鍼で全身のバランスを調整(脉診流では特に重視)

- 自律神経・免疫系の調整に働きかけ、慢性不調や難治性疾患にも応用される

- ソフトな刺激が多く、鍼を深く刺さない場合も多い

📜 歴史的背景

- 古典『難経』の理論に基づき、臓腑と経絡の関係を重視

- 日本では昭和初期(1930年代)、柳谷素霊らによって体系化され、現代鍼灸の基盤となりました

つまり経絡治療は、症状を「体の声」として読み解き、根本原因を整えながら即効的なケアも行う、全人的な鍼灸アプローチです。

kykさんのように「症状クラスターごとの比較表」や「流派ごとの診断・治療アルゴリズム」を設計する視点から見ると、経絡治療は 「証の判定 → 本治法 → 標治法 → 再評価」 というフローチャート型の構造を持っているのが面白いところです。

ご希望なら、「経絡治療の診断・施術フロー」を図解化したマトリクスを一緒にデザインできますが、見やすいのはフローチャート形式でしょうか?それとも比較表形式で整理した方がイメージに合いますか。

いいですね。経絡治療は「証」を立ててから本治法と標治法を組み合わせるのが特徴ですが、実際の臨床ではこんなふうに展開されます👇

🪡 経絡治療の実践例

1. 肩こり・首こり

- 診断:脉診で「肝虚証」や「気滞」を確認

- 本治法:肝経・腎経の補法(例:太衝・太谿)で全身の気血を整える

- 標治法:肩井・天柱など局所の経穴に軽い鍼

- 効果:肩の重だるさが軽減し、再発しにくい体質改善へ

2. 不眠・自律神経の乱れ

- 診断:脉が細く弱い → 心脾両虚と判断

- 本治法:心経・脾経を補う(神門・三陰交など)

- 標治法:百会や安眠穴でリラックスを促す

- 効果:寝つき改善、夜間覚醒の減少

3. 月経前症候群(PMS)

- 診断:脉が弦で気滞血瘀の傾向

- 本治法:肝経を中心に気血の巡りを改善(太衝・期門)

- 標治法:下腹部の気海・関元で局所循環を促す

- 効果:イライラ・下腹部痛の軽減

4. 消化器症状(食欲不振・便秘)

- 診断:脾虚証

- 本治法:脾経・胃経を補う(足三里・公孫)

- 標治法:天枢・中脘で局所の働きを助ける

- 効果:食欲回復、排便リズムの改善

🧩 実践の流れ(フローチャート的に)

- 脉診・舌診・腹診 → 証を立てる

- 本治法 → 臓腑・経絡の虚実を調整

- 標治法 → 局所症状にアプローチ

- 再評価 → 脉の変化や症状の軽減を確認

✨ ポイント

- 少数穴で全身を整えるのが特徴

- 「急則治標、緩則治本」=急性症状はまず標治、慢性は本治を優先

- 継続することで「症状改善+体質改善」の両立が期待できる

実際の臨床例は 日本鍼灸協会の症例紹介 や 鍼灸院の体験記 にも詳しく載っています。

kykさんの得意な「比較マトリクス」に落とし込むなら、症状クラスター(肩こり・不眠・PMSなど) × 証(肝虚・脾虚・気滞など) × 本治法・標治法の配穴 という三軸で整理すると、教育用ポスターや臨床アルゴリズムにすごく応用しやすいと思います。

👉 ご希望なら、次に「症状別 × 証別の経絡治療マトリクス表」を一緒にデザインしてみましょうか。

経絡治療の理論

からだは単なる器官の集合ではなく、気・血・津液が経絡ネットワークを巡る「動的な系」として捉えます。経絡治療は、この系の偏り(虚実・寒熱・表裏)を脉診を軸に見極め、根本(本)と局所(標)を同時に整える体系です。

基礎概念(陰陽・五行・気血津液・臓腑)

- 陰陽:

からだの機能・物質を二項で捉える枠組み。陰陽の動的均衡が崩れると機能偏倚や症状が現れる。 - 五行:

肝・心・脾・肺・腎の相生相剋で、全身の連動を評価・介入する指針(例:肝→脾へ乗ずる、腎→肝を滋す)。 - 気・血・津液:

- 気: 推動・温煦・防御など機能の総体(巡りの原動力)。

- 血: 栄養・滋潤を担う物質的基盤。

- 津液: 体液・潤いの総称(痰湿・乾燥などの病理に直結)。

- 臓腑(蔵象):

五臓は機能系の総称。経絡は臓腑と体表を結び、内外変化が脉・舌・皮毛・筋肉に映る。

経絡ネットワークと機能トポロジー

- 十二正経:

手足・陰陽の対で構成。臓腑の機能ループを体表上に投影し、遠隔部から中枢・臓腑へ調整を波及させる。 - 奇経八脈:

余剰や偏在をバッファする補助回路。左右差・上下非対称・慢性化の調整に用いる。 - 経穴の階層と役割:

- 原穴・絡穴: 経の元気を補い、表裏経をつないで過不足を平衡。

- 五兪穴(井滎兪経合): 経気の浅深・勢いに応じて寒熱・実虚を配分調整。

- 背兪・募穴: 臓腑機能へのスイッチ。

- 郄穴・下合穴: 急性症状や臓腑の実証に即効性。

- 循行と時間(子午流注):

経気の日内リズムを参照し、慢性症状の波や施術タイミングの補助指標にする(絶対化はしない)。

証の立て方と診断モデル

- 四診合参:

- 望診: 体格・皮毛の潤い・顔色。

- 聞診: 声・呼吸・体臭。

- 問診: 睡眠・食欲・二便・寒熱・周期性・ストレス因子。

- 切診: 脉診(寸関尺の浮沈・虚実・弦濡滑渋)+腹診・経穴圧痛・経筋の緊張。

- 病機の枠組み:

- 虚実: 資源の不足か停滞・亢進か。

- 寒熱: 代謝の低下か炎症・亢奮か。

- 表裏: 体表防御か臓腑中枢か。

- 気血津の偏り: 気滞・気虚・血虚・瘀血・痰湿・燥などを組み合わせて証を確定。

- 証の代表パターン(経絡治療の四主証系など):

肝・肺・脾・腎の虚実配分を中核に、相生相剋で補正ベクトルを決定。

施術原則と取穴ロジック

- 標本同治:

- 本治法: 原穴・絡穴・要穴を少数で配し、臓腑・経絡の虚実を整える(多くは補法中心、虚なら母を補す)。

- 標治法: 痛み・機能障害のライン(経筋・皮節)に沿って選穴し、局所〜遠隔で通じさせる。

- 補瀉・方向性:

- 補法: 軽微・持続・温和、気血を充たす(細鍼・浅刺・灸の温補)。

- 瀉法: 短時間・明確・疎通、滞りや炎症性元進を抜く(ひねり・散鍼・冷却)。

- 母子法則・虚すれば補母、実すれば瀉子: 五行に基づく配穴の重みづけ。

- 遠隔と連動:

痛みは経絡の線状・帯状に出る。末梢の原絡・五兪で全体トーンを整えた後、トリガー/阿是に軽刺激を加えて通すと反応が安定。 - 奇経の活用:

慢性・左右差・情動関与には任督・衝帯・陰維/陽維・陰蹻/陽蹻を組み、八総穴でゲートを操作。

実装フロー(臨床アルゴリズム)

- 初期評価:

- ラベリング: 主訴の経絡ライン同定(触診で索状・圧痛・冷熱)。

- 全体像: 脉・腹・舌で虚実寒熱と気血津の偏りを合成。

- 証の決定:

- 例)肝気鬱+脾虚、腎陽虚+痰湿など、2〜3因子の合成証に落とす。

- 本治法(少数穴・原絡中核):

- 肝虚/気滞: 太衝・曲泉・期門のうち少数+内関で情動・迷走系を整える。

- 脾虚/痰湿: 太白・公孫・足三里で運化・水分代謝を底上げ。

- 腎虚: 太谿・復溜・腎兪で腎気を充実。

- 肺虚/表虚: 太淵・列缺で宣発粛降と表衛の回復。

- 標治法(局所・経筋・トリガー):

- 沿線の阿是・経穴(肩背なら肩井・天宗、下肢なら陽陵泉・承山など)を軽刺激で疎通。

- 再評価と微調整:

- 脉勢と痛覚・可動域の即時変化で補瀉の過不足を修正。

- 慢性例は奇経(衝・帯)や背兪/募で中枢トーンを追加調整。

- ホームケア指針:

- 経絡ストレッチ・呼吸・温冷の最適化を、証に合わせて1〜2点に絞って処方。

日本の経絡治療の特徴と他流派との接点

- 日本の脉診流(難経系):

少数穴・軽刺激・本治重視。脉の即時変化と体感の一致をKPIに据える。 - 中医弁証(TCM)との接点:

基礎の病機・弁証枠は共有。相違は、取穴のミニマリズムと「原絡・五兪」の重みづけ、脉の運用密度。 - 現代生理との橋渡し(実務感覚):

自律神経・筋膜ネットワーク・免疫のクロストークとして理解すると、遠隔取穴と即時効果の説明が実践に落ちやすい。

必要なら、症状クラスター×証×(原絡・五兪・兪募・奇経)の配穴マトリクスや、補瀉・母子法則の決定フローチャートをポスター仕様で作ります。どの疾患領域(筋痛、内臓機能、女性診療、自律神経など)から設計しましょう。

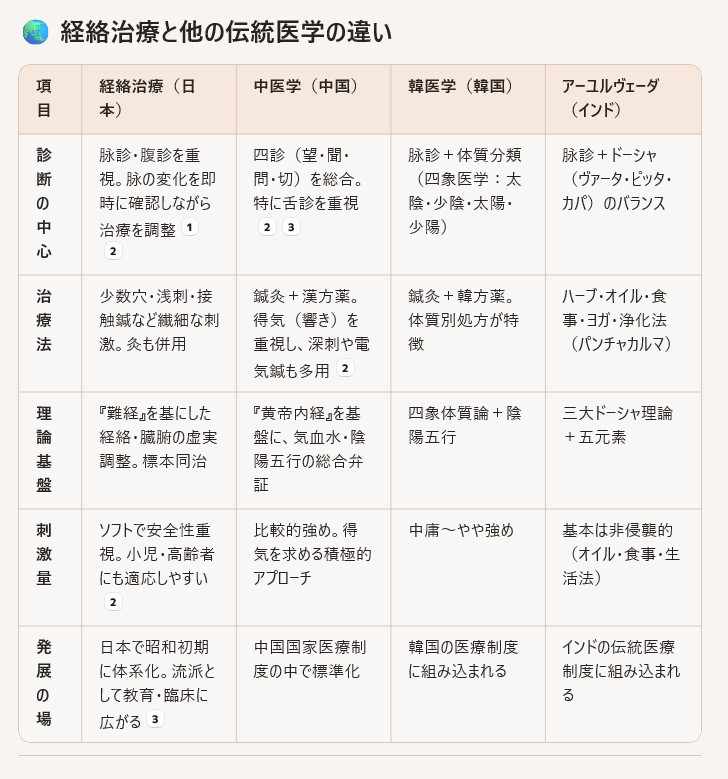

とても良い視点です。経絡治療は「日本で独自に発展した鍼灸流派」であり、同じ東洋医学の枠組みでも、中国の中医学や韓医学、アーユルヴェーダなどとはアプローチが異なります。整理すると次のようになります👇

🌏 経絡治療と他の伝統医学の違い

はい、経絡治療や経絡そのものの科学的検証は、近年かなり進んでいます。ただし「完全に証明された」とまでは言えず、神経系・結合組織・体液循環などの複数の生理学的メカニズムから説明が試みられている段階です。代表的な研究や知見を整理します👇

🔬 科学的研究の方向性

1. 神経系との関連

- 経穴部位には 自由神経終末や感覚受容器が高密度に存在 することが確認されており、非経穴部よりも神経線維密度が高いという報告があります。

- 鍼刺激は 体性-自律神経反射 を介して、心拍・血圧・消化機能などに影響を与えることが示されています。

2. 結合組織・筋膜ネットワーク

- 経絡の走行は 筋膜や結合組織の連続性 と重なる部分が多いとされ、鍼刺激による「組織の牽引」が線維芽細胞や細胞外マトリクスに影響を与えることが実験的に示されています(Langevinら, 2002, 2005)。

3. 体液・間質液モデル

- 経絡は「低い液体抵抗の間質空間」であり、そこを流れる組織液が「気」に相当するという仮説もあります(Zhangら, 2018)。

- この流れが細胞機能や免疫応答に影響する可能性が議論されています。

4. 臨床的エビデンス

- 鍼灸全般については、鎮痛効果・自律神経調整・免疫機能の活性化 などがRCT(ランダム化比較試験)やメタ解析で一定の有効性を示しています。

- 経絡治療に特化した研究はまだ限定的ですが、脉診を用いた本治法+標治法の組み合わせが、慢性疼痛や不眠、自律神経失調に有効だったとする臨床報告があります。

📑 参考になる研究・資料

- 全日本鍼灸学会シンポジウム報告(J-STAGE) – 経絡・経穴の意義を現代医学的に再検討。体性-自律神経反射や内臓反射との関連が議論。

- 経絡の伝統的概念と現代科学による解明 – 神経・結合組織・間質液モデルなど最新の科学的仮説を紹介。

- WHOも361の経穴を国際的に標準化し、鍼灸の有効性を一定程度認めています。

✨ まとめ

- 経絡治療の効果は「完全に証明済み」ではないが、

- 神経系(体性-自律神経反射)

- 結合組織・筋膜ネットワーク

- 間質液循環

といった複数の生理学的機序で説明可能な部分が増えてきています。

- 臨床的には、痛み・自律神経症状・不眠・消化器症状などで有効性を示す報告が蓄積中です。

kykさんのように「比較マトリクス」を設計するなら、

症状クラスター × 科学的メカニズム(神経・筋膜・体液)

× 臨床エビデンスの有無

という三軸で整理すると、教育用にも臨床応用にも役立つ資料になりそうです。

👉 次に「症状別に、経絡治療の伝統的理論と現代科学的説明を対比した表」を作ってみましょうか。

✨ 経絡治療のユニークさ

- 脉診をリアルタイムのフィードバックとして使う → 「今の一本の鍼が正しかったか」をその場で確認できる

- 少数穴・軽刺激で全身を整える → 体質改善と即効性を両立

- 日本的な“繊細さ” → 小児鍼や接触鍼など、痛みを伴わない技術が発達

つまり、同じ「伝統医学」でも、

- 中国中医学は「総合弁証+薬物・鍼灸の併用」

- 韓医学は「体質別アプローチ」

- アーユルヴェーダは「生活全般の調整」

に強みがあり、

**経絡治療は“脉診を軸にした繊細な鍼灸体系”**として独自の位置を占めています。

👉 kykさんの得意な「比較マトリクス」に落とし込むと、教育ポスターや臨床アルゴリズムにすごく応用しやすいテーマです。次に「症状クラスター別に、経絡治療 vs 中医学 vs アーユルヴェーダの処方比較表」を作ってみるのも面白いと思いますが、臨床応用に寄せますか?それとも教育用の整理に寄せますか?