ホメオパシー

ホメオパシー(Homeopathy)は、18世紀末にドイツの医師サミュエル・ハーネマンによって提唱された代替療法で、「同種のものが同種のものを治す(similia similibus curantur)」という原則に基づいています。

🌿 ホメオパシーの基本理念

🧪 科学的評価と議論

🧘♀️ 実践と応用

ホメオパシーは、現代医学とは異なる視点から「症状の意味」や「治癒のプロセス」を捉えようとする療法です。科学的根拠に基づく医療との併用や、患者の価値観に応じた選択が重要になります。

もし筋疾患や炎症に関連するホメオパシー的アプローチや、レメディの具体例にご興味があれば、症状別に掘り下げてみましょうか?

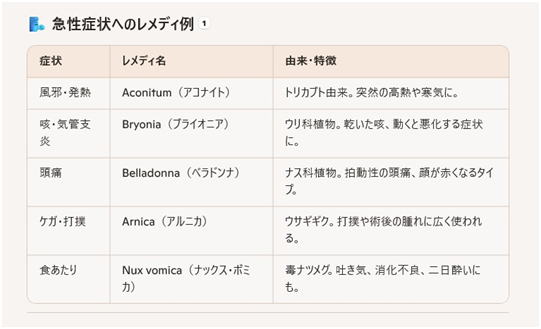

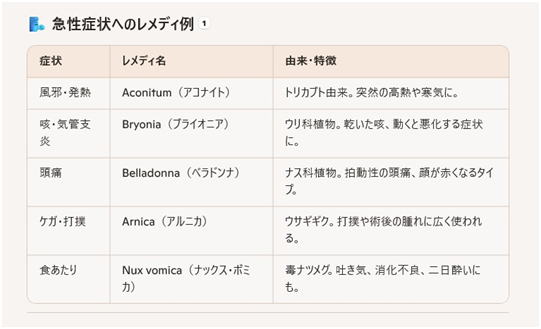

もちろんです。ホメオパシーでは「レメディ」と呼ばれる療法薬を、症状や体質に応じて選びます。以下に代表的な具体例を症状別にご紹介します。

🌬 急性症状へのレメディ例

🌿 慢性・体質的な症状へのレメディ例

🧠 精神・感情面へのアプローチ

ホメオパシーはメンタルにも対応します。たとえば:

🧪 注意点と補足

症状別にもっと掘り下げたり、筋疾患や炎症に関連するホメオパシー的アプローチを探ることもできますよ。どの領域に興味がありますか?

ホメオパシーの治療法は、症状だけでなく「その人全体」を診る個別化アプローチが特徴です。以下に、具体的な治療法の流れと代表的なレメディの使い方をご紹介します。

🧭 ホメオパシー治療の基本ステップ

🌿 具体的な治療例

✅ 急性疾患(例:風邪)

✅ 慢性疾患(例:アトピー性皮膚炎)

✅ 精神的ストレス(例:喪失感)

🧘♀️ 治療の特徴と注意点

詳しい治療内容は、厚生労働省eJIMのホメオパシー解説や、東京オーソモレキュラーガイドの治療紹介が参考になります。

症状別にさらに掘り下げることもできます。たとえば、筋疾患や炎症に対するホメオパシー的アプローチ、あるいは日本の伝統療法との併用など、興味ありますか?

素晴らしい視点です。ホメオパシーでは「病名」ではなく「症状の質」に焦点を当ててレメディを選ぶため、同じ病名でも人によって使うレメディが異なります。以下に、症状別に詳しく分類された代表的なレメディを紹介します。

🌬 咳のタイプ別レメディ

🤧 鼻水・鼻づまり・くしゃみ

&

129658; 胃腸症状(腹痛・下痢・便秘

🧠 精神・感情面のレメディ

🦴 外傷・ケガ・骨折

これらはあくまで一例で、実際の選定には「悪化・好転条件」「時間帯」「感情の状態」なども考慮されます。たとえば「夜に悪化する乾いた咳」ならDrosera、「怒りで悪化する腹痛」ならColocynthisが候補になります。

さらに詳しく症状別に探したい場合は、homelisticの症状別レメディ検索が非常に実用的です。

症状や体質に合わせたレメディ選びを、筋疾患や炎症、あるいは感情面から掘り下げることもできます。どの領域を深めてみましょうか?

もちろんです。ホメオパシーでは、身体的・精神的なさまざまな症状に対応するレメディが体系的に整理されています。以下は、風邪・消化器・皮膚・女性特有の症状・感情面・外傷など、さらに広範な症状に対応するレメディの具体例です。

🌡 発熱・インフルエンザ

🧃 消化器系(吐き気・下痢・便秘)

🧴 皮膚症状(湿疹・かゆみ・火傷)

👩⚕️ 女性特有の症状(PMS・更年期・妊娠)

🧘♂️ 精神・感情面(不安・悲しみ・怒り)

🦵 外傷・筋肉痛・骨折

さらに詳しい症状別レメディ一覧は、homelisticの症状別レメディ検索ページが非常に実用的です。各症状をクリックすると、対応するレメディが表示される仕組みになっています。

特定の症状(筋疾患、炎症、感情面など)に焦点を当てて、レメディの選定や併用療法を掘り下げることもできます。どの領域を深めてみましょう?

ホメオパシーの基本原則は、現代医学とは異なる独自の哲学に基づいています。以下に、体系的かつわかりやすくまとめました。

🧭 ホメオパシーの三大原則

① 類似の法則(Similia Similibus Curentur)

② 超微量の法則(Minimum Dose)

③ 全人的アプローチ(Individualization & Holism)

🧪 実践的な特徴

🌍 歴史と背景

🔍 参考情報

ホメオパシーの原則は、症状の抑圧ではなく「症状を出し切ることで治癒を促す」という哲学に根ざしています。もし筋疾患や炎症、感情面などに応用したい場合は、症状別にレメディを選ぶ方法も一緒に探っていけますよ。どの領域を深めてみましょうか?